Le Grand Macabre

Oper in vier Bildern von György Ligeti (1923-2006)

Libretto von Michael Meschke und György Ligeti nach der Farce

«La Balade du Grand Macabre» von Michel de Ghelderode

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Einführungsmatinee am 20 Jan 2019.

Mit freundlicher Unterstützung der Ringier AG

Gut zu wissen

Gespräch

Tatjana, wovon handelt György Ligetis Oper Le Grand Macabre?

Der Tod erscheint in Breughelland und behauptet, um Mitternacht die Welt zu vernichten. Aber im entscheidenden Moment verschläft er den Weltuntergang, weil er zu besoffen ist. Das ist die Handlung in einem Satz. Aber ich finde, die Oper greift viel weiter aus: Es ist ein Stück über das Menschsein an sich, über die Schwächen der Menschen und ihre Triebe, über ihre Ängste, Hoffnungen, Lebensstrategien. Gerade weil der Tod auftritt, ist Le Grand Macabre nämlich auch eine grosse Feier des Lebens. Die Tatsache, dass unser Dasein endlich ist, macht ja das Leben erst lebenswert. Was wäre das für ein Horror, wenn wir ewig leben müssten! Alles würde sich in endlose Qual verwandeln. Ich habe vor einigen Jahren bei einer Biennale in Venedig die wunderbare VideoInstallation des chinesischen Künstlers Yang Zhenzhong mit dem Titel I will die gesehen. Darin sah man Menschen auf der Strasse, im Alltag, umtost vom Leben, die in die Kamera gucken und sagen: «Ich werde sterben». Ein Satz, der auf jeden von uns zutrifft. Und ich mochte an der Installation, dass alle, die diesen Satz sagten, gelächelt oder sogar richtig gelacht haben. Es ist eben eine grosse Befreiung, zu wissen, dass es ein Ende gibt. Umso mehr ist man aufgefordert, das, was davor liegt, gut zu verbringen und mit Sinn zu füllen.

Ligeti hat als Form für seine Oper die Groteske gewählt. Der Tod ist bei ihm eine lächerliche Figur. Was heisst das in Bezug auf den Ernst des Themas?

Es liegt eine tiefe Wahrheit im Nonsens. Das ist ja das Tolle, dass man schwere Themen auch ganz leicht erzählen kann. Indem man Witze über die letzten Dinge macht, kommt man ihnen näher, als wenn man sie zu ernst nimmt. Ligeti schafft es in der Groteske, einen liebevollen Blick auf seine Figuren zu werfen. Sie sind alle wie verlorene Kinder. Sie quälen sich, reiben sich auf in ihren Projekten, scheitern, versuchen es erneut. Alle möchten etwas erleben, sich selbst spüren, eine Bedeutung im Leben erlangen. Aber natürlich handelt Le Grand Macabre auch von einer fundamentalen Sinnkrise und den Fragen, die sich an sie knüpfen. Ich habe gerade in Essen Webers Freischütz inszeniert. Das stellt Max die Frage: «Lebt kein Gott?» Bei Ligeti singen die Figuren: «Das All ist menschenleer». Da sind wir bei Nietzsche und seinem berühmten Satz, dass Gott tot ist, und Samuel Beckett, der in seinem Stück Endspiel eine Figur über Gott sagen lässt: «Der Lump, er existiert nicht.» Gibt es etwas, das der Welt übergeordnet ist und unserem Dasein einen Sinn verleiht? Oder sind wir vielmehr dazu aufgefordert, den Sinn selber zu schaffen? Darum geht es in dieser Oper, in der ich auch Sartre entdecke – die Geschlossene Gesellschaft. Das Personal in Le Grand Macabre repräsentiert eine komplette Welt auf der Bühne, ähnlich wie bei Verdi. Wir haben einen König, zwei Minister, den Hofastrologen und seine Frau; wir haben die jungen Liebenden und Piet vom Fass, der mir wie eine Art Papageno-Figur vorkommt – und wir haben mit Venus und Nekrotzar zwei Götter. Mit wenigen Strichen ist hier ein vollständiges Welttheater skizziert. All diese Figuren stehen für sehr unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, hocken aufeinander und bilden einen abgeschlossenen Kosmos. Die Hölle sind immer die anderen.

Die Macabre-Figuren sind comichaft angelegt. Heisst das, dass man sie auch als solche auf die Bühne bringen muss, mit all ihren Übertreibungen und Simplifizierungen?

Nein. Das wollten wir gerade nicht machen. Natürlich ist es reizvoll, dass die Charaktere so antipsychologisch gedacht sind. Das öffnet dem Theater reiche Möglichkeiten und ist für jedes Inszenierungsteam ein grosser Spass. Trotzdem sind die Figuren vielschichtiger, als man zunächst denkt. Nehmen wir etwa den Hofastronomen Astradamors und seine Frau Mescalina. Auf den ersten Blick scheint das Paar eine Sadomaso-Beziehung zu leben, die mit viel Komik und ziemlich drastisch ausgestellt wird. Aber wenn man genauer hinschaut, entdeckt man zwischen den beiden grosse Nähe und Zärtlichkeit und unerfüllte Sehnsüchte. Sie scheitern an den hohen Ansprüchen, die sie aneinander stellen und werden durch den Alltag aufgerieben. Das macht sie liebenswert und rührend. An dem Paar zeigt sich auch das Leib-Seele-Problem des Menschen. Wir sind gesegnet mit unserem Körper, aber auch belastet durch ihn. Er existiert unabhängig von unserem Denken. Er muss genährt werden, produziert Krankheiten und seltsame Begierden, macht absurde Dinge mit uns, mit denen es nicht einfach ist, klarzukommen.

Du suchst das Menschliche in den Figuren, aber die Musik hält gar keine Introspektion für sie bereit. Sie kennt nicht die Form von Einfühlungsdramatik, wie wir sie in den Opern des 19. Jahrhunderts erleben.

Doch. Sie gibt uns schon tiefe Einblicke. Ligetis Musik erzählt ganz viel auf verschiedenen Ebenen. Astradmors und Mescalina zählen beispielsweise in einer kurzen Sequenz alle Wochentage auf, vom müden Montag bis zum süssen Sonntag. Da kann sich jeder wiederfinden: Wie wir endlos mit den Banalitäten des Alltags zu kämpfen haben, Tag für Tag an den Rand der Erschöpfung kommen und uns immer wieder aufraffen, auch wenn die Belohnungen, die wir dafür kriegen, viel zu klein sind. Mescalina etwa sucht in der Liebe, in der Leidenschaft und der Sexualität ihre Erfüllung – der Mann will seine Ruhe haben.

Es gibt eine drastische Sexszene zwischen Mescalina und Nekrotzar, zu der Ligeti im Orchester eine graziöse «Bourrée perpetuelle» im Stil von Jean-Philippe Rameau geschrieben hat. Ist das ein Beispiel für die überraschenden Kommentare, die die Musik immer wieder bereit hält?

Unbedingt! Was Ligeti schreibt, ist mit jedem Ton grossartige zeitlose Musik. Obwohl ich die Oper ja schon einmal gemacht habe und schon sehr lange mit mir herumschleppe, muss ich immer noch laut lachen, wenn ich wieder vor den Noten sitze. Es ist ein ewiger Kitzel, der in dieser Musik steckt. Die Bourrée, die du erwähnst, gibt der Szene etwas surreal-Rituelles, wie die komplizierten, verschachtelten Rituale der erotischen Annäherung, die wir ja alle kennen. Oft erinnert mich die Mechanik, die Ligetis Musik innewohnt, an eine Skulptur von Tinguely, die aus rostigem Material zusammenmontiert ist, aber faszinierend und unermüdlich vor sich hin rattert. Eine klapprige, fragilkomplexe Weltmaschinerie.

Ligetis Stück etabliert eine deftige, mitunter sogar unflätige Sprache. Darüber wurde seit der Uraufführung immer viel diskutiert. Ligeti selbst hat Veränderungen vorgenommen und die Fäkalsprache abgemildert. Welche Bedeutung hat sie für das Stück?

Sie verstellt ein bisschen den Blick auf die wirklich spannenden Dinge. Bei meiner ersten Begegnung mit dem Stück hat mich das zunächst auch abgeschreckt. Aber je genauer man hinhört, desto mehr vernimmt man hinter der Derbheit auch eine grosse Unschuld. Das hat alles etwas sehr Kindliches und unverstellt Körperliches, kommt ganz erdverbunden und handfest daher.

Du hast im Konzeptionsgespräch zu Probenbeginn Gemälde von Jan Pieter Breughel gezeigt. Welche Erkenntnisse hast du ihnen für deine Inszenierung entnommen?

Die Bilder erzählen unglaublich viel über die Welt, in der Ligetis Oper angesiedelt ist. Ein Bild etwa zeigt eine Szene, in der alle Menschen irgendwelchen absurden Beschäftigungen nachgehen. Sie schaukeln auf Fässern herum, drehen sich im Kreis usw. Die Kunsthistoriker streiten darüber, ob da Kinder oder Erwachsene zu sehen sind. Es ist, wie Johan Huizinga schreibt: Der Mensch übt sein Leben im Spiel. Auch in Macabre hat man oft das Gefühl, dass die Figuren ihr Leben spielen. Fürst Gogo spielt das Königsein, die Minister ihr Ministersein. Und genau das malt Breughel: Kinder mit erwachsenen Gesichtern verlieren sich im Spiel und werden womöglich nie erwachsen, weil sie immer im Spiel gefangen sind. Dann gibt es natürlich den berühmten Turmbau zu Babel. Breughel zeigt ihn als ein grössenwahnsinniges Projekt, das nie vollendet werden wird und zum Scheitern verurteilt ist. Die Turmbaustelle hat überhaupt nichts Erhabenes, ist eher eine schäbige Ruine und trotzdem wohnt ihr etwas Anrührendes inne. Man spürt das urmenschliche Bedürfnis Grosses zu erschaffen, Bedeutendes darzustellen, das Scheitern inbegriffen. Der Mensch will Gott gleichen, bleibt aber ein Mängelwesen. Ein anderes Bild von Breughel, Der Triumph des Todes, lässt sich unmittelbar auf die Oper beziehen. Breughel entwirft eine Szenerie, in der das Entscheidende weggelassen ist – die höheren Instanzen, die Hölle und das Paradies. Was für die Zeit, in der das Gemälde entstanden ist, ganz ungewöhnlich ist. Gott fehlt. Es gibt nur das irdische Dasein. So ist es auch in der Oper. Nekrotzar ist auch nur ein Mensch, der sich hilflos abstrampelt. Le Grand Macabre kommt mir manchmal vor wie das Warten auf Godot der Oper.

Nur witziger.

Also, ich finde Beckett auch sehr witzig. Ich weiss nicht, wie oft ich dieses Stück schon gesehen und gelesen habe – es ist mir jedes Mal wieder eine grosse Freude und Ermutigung. Es gibt noch ein weiteres Bild von Breughel, das ich sehr inspirierend finde – Der Tod des Ikarus. Darauf sieht man bildfüllend im Vordergrund einen Bauer mit seinem Pflug, der seiner Arbeit nachgeht, und nur winzig klein im Hintergrund die Beinchen des ins Meer stürzenden Ikarus.

Die Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie die grossen Ereignisse gar nicht wahrnehmen?

Genau. Im Kosmos der Oper sind Venus und Nekrotzar die letzten beiden verbliebenen Götter – die Liebe und der Tod. Beide stehen für eine Grenzüberschreitung. Es ist furchtbar, wenn sie in ihrer Göttlichkeit gar nicht mehr erkannt werden. Es gibt einen wunder baren Text von Ernst Bloch und Adorno über Utopien. Der Mensch habe es inzwischen geschafft, sich fast jede Utopie zu erfüllen. Aber jede Utopie, die Realität wurde, sei in ihrer Erfüllung mit einer Banalisierung einher gegangen. Wir haben immer, wie Ikarus, vom Fliegen geträumt. Jetzt gibt es Flugzeuge, und das Fliegen erweist sich als eine einzige Zumutung. Man steht stundenlang Schlange, sitzt eingeklemmt auf seinem Platz und eine Stewardess serviert Mineralwasser im Plastikbecher. Ein Menschheitstraum ist das nicht mehr. Bloch und Adorno sagen, die letzte verbliebene Utopie des Menschen sei die Abschaffung des Todes. Auch daran, das Leben zu verlängern und möglichst ins Endlose auszudehnen, arbeiten wir. Dabei ist es eine furchtbare Vorstellung, diesen eigenen Körper ewig mit sich herumschleppen zu müssen.

Du sagtest, Nekrotzar sei auch nur ein armes Würstchen. Ligeti hat ihm aber einen grandiosen Einzug im dritten Bild komponiert, der sich zu grossdröhnender Bedrohlichkeit aufbaut. Ist die für dich von vornherein nur hohl?

Nekrotzars Einzug hat sehr wohl ein Moment von grosser Bedrohlichkeit, aber es ist nicht nur Bedrohlichkeit. Es ist auch der Schauder, dass sich da endlich etwas Grosses ankündigt. Die Menschheit war über alle Zeiten hinweg immer auch untergangsselig. Es gibt eine Lust, einmal bei der Erfüllung des Einzigartigen dabei zu sein: In der Katastrophe wird sich Gott endlich zeigen! Da schwingen Grauen und Faszination zugleich mit. Das ist ein Menschheitsthema, das in jedem Jahrhundert wiederkehrt. Während der Arbeit am Freischütz kamen wir darauf, dass 1618, als der Dreissigjährige Krieg begann, ein grosser Komet am Himmel stand und alle glaubten, dass jetzt der Weltuntergang da sei.

Und diese Bedrohlichkeit lässt Ligeti in der Oper im folgenden Zwischenspiel regelrecht implodieren.

Ja. Es ist immer eine Riesen-Enttäuschung, wenn die Katastrophe nicht kommt. Für die Breughelländer ist es nämlich die Bestätigung dafür, dass das All tatsächlich menschenleer ist. Man hat die Grenze gestreift, vielleicht sogar eine Sekunde dahinter geschaut und festgestellt – dahinter ist gar nichts! Es gibt keinen Gott.

Wie verhält sich der fröhliche Schluss-Gesang dazu?

Ich höre da nicht nur Fröhlichkeit, sondern auch Resignation im Sinne von: Dann machen wir halt weiter wie immer. Ich fühle mich da an die Schlüsse in den Mozartopern erinnert, etwa in Don Giovanni. Die Menschen spüren den Verlust, wenn der Held zur Hölle gefahren ist. Die Aufklärung hat eingesetzt, aber ob das wirklich das ist, was die Menschen glücklich macht, steht auf einem anderen Blatt.

Hast du eigentlich selbst Angst vor dem Weltuntergang?

Nee. Ich habe auch keine Angst vorm Tod. Als ich sechs Jahre alt war, habe ich mal zu meiner Mutter gesagt: Mama, wäre das nicht schön zu sterben? Sie hat einen Riesenschreck gekriegt.

Und was stand hinter diesem Wunsch?

Ich habe als Kind mal vom Tod geträumt, der kam mich besuchen in Form eines Skeletts. Das war ein schöner Traum. Der Tod hat mich umarmt, und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, wer den Mund weiter aufreissen kann. Nein, der Tod hat mich noch nie geschreckt. Das Leben ist wunderbar, es macht ganz viel Spass, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wissen wir, ob der späte Tod wirklich besser ist als ein früher?

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Foto von Martina Pipprich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 65, Januar 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hinter dem Vorhang von «Le Grand Macabre»

Eir Inderhaug singt Venus & Gepopo in «Le Grand Macabre»

Essay

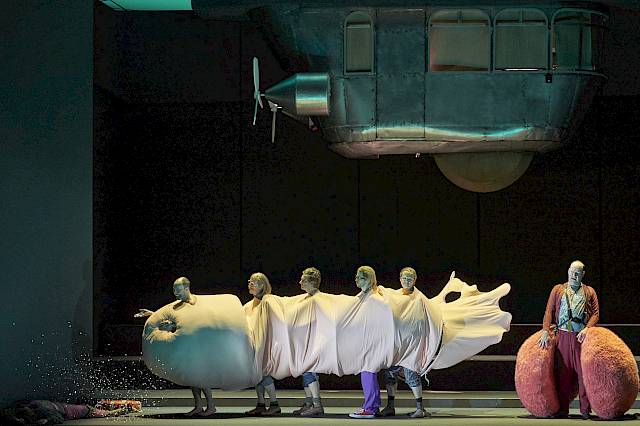

Der Tod inszeniert seinen Auftritt mit grossem Getöse. Von Basler Fasnachtstrommeln und schrillen Piccoloflöten lässt er sein Erscheinen ankündigen. Es erschallen die Posaunen des Jüngsten Gerichts. Auch ein sardonischer Ragtime der Solovioline und Cha-Cha-Rhythmen begleiten seinen Einzug. Dieser Tod, der sich Nekrotzar nennt, scheint in beschwingter Laune zu sein, denn um Mitternacht wird er die Welt vernichten, und er liebt es, bei seinem Weltuntergangs Auftritt besonders dick aufzutragen. Von «brennender Höllenglut» und «strömendem Menschenblut» schwadroniert er, prahlt «Gift, Pest, Brand, Mord, das ist für mich nur Sport!». Das Volk von Breughelland, dem er erscheint, fleht «Wehe, oh Fürst!» und »Töte uns nicht!» Aber klingt das nicht alles ein bisschen arg wichtigtuerisch? Sind die Reime, in denen der Grosse Makabre spricht, nicht etwas zu albern? Ist dieser Todverkünder womöglich nur ein lächerlicher Gross-Sprecher und schamloser Aufschneider?

Er kommt nicht allein nach Breughelland. Der apokalyptische Reiter hat sich einen Kumpan an seine Seite geholt, einen Sancho Pansa. Das ist Piet vom Fass, der heilige Säufer und Pragmatiker in allen Lebensfragen, und dieser Piet kann – weil die profanen Vergnügungen des Hier und Jetzt nun mal viel reizvoller sind als die anstrengenden letzten Dinge des Daseins – den Grossen Makabren noch schnell zu einem kleinen Umtrunk überreden, bevor die Schrecknisse ihren Lauf nehmen: «Auf unser vergnügliches Ins-Gras-Beissen, Prost!», ruft Piet, und hastig im Viervierteltakt beginnen die beiden «Ex! Hopp! Ex! Hopp!» die Gläser zu leeren, bis sie kurz vor Mitternacht sturzbetrunken einschlafen. Und die Apokalypse? Die fällt aus. Der Tod ist zu besoffen für den Weltuntergang. Das Ende der Menschheit muss verschoben werden. Das Jüngste Gericht war nur ein Gerücht.

So lassen wir sterbliche Erdenmenschen uns ein Gleichnis über den Tod gerne erzählen – als spöttische Groteske und nicht, wie sonst oft, als ein uns in die Knie zwingendes Schreckensgemälde. Der Tod ist eben auch nur ein Stümper und Versager, eine Witzfigur, die man nicht zu ernst nehmen sollte. Was zählt, ist die pralle Feier des Lebens, wie sie von den Breughelländern im Schlusschor fröhlich angestimmt wird: «Fürchtet den Tod nicht gute Leut’, irgendwann kommt er, doch nicht heut’. Und wenn er kommt, dann ist’s so weit, lebt wohl so lang’ in Heiterkeit.»

Ganz so pausbäckig optimistisch, wie der Schluss vermuten lässt, ist György Ligetis Oper Le Grand Macabre freilich nicht. Der Komponist hat zwar erklärt, die Oper handle von der Angst vor dem Tod und ihrer Überwindung, aber das ungebrochene Lob der Sorglosigkeit singt sie nicht. Dafür ist sie viel zu hintersinnig und doppelbödig angelegt. Wie Wackelbilder kippen Musik und Szene in dieser Oper immer wieder zwischen Posse und Abgrund, Angst und Witz. Dafür waren auch Ligetis persönliche Erfahrungen mit dem Tod viel zu lebensprägend und bitter.

Als ein im rumänischen Siebenbürgen geborener Ungar jüdischer Herkunft hat er in jungen Jahren erlebt, dass seine Eltern und sein jüngerer Bruder in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet wurden, während er selbst mehrmals zum ohnmächtigen Spielball des Schicksals wurde. In Interviews hat er davon erzählt, wie er sein Überleben immer wieder nur grotesken Zufällen zu verdanken hatte. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs, in der er im Arbeitsdienst der auf Seiten der Nazis kämpfenden ungarischen Armee schuften musste, entging er nur knapp seiner Erschiessung. Beim Heranrücken der Roten Armee harrte er im Wald stundenlang auf den Boden liegend aus – für den russischen Panzer, der sich ihm schliesslich näherte, lag er zu nah, um vom Turm aus gesehen und getötet zu werden, und von den Ketten wiederum 30 Zentimeter zu weit weg, um überrollt zu werden. «Tragikomisch» nannte Ligeti solche Umstände seines Überlebens. Geradezu slapstickhaft war Monate später die entscheidende Szene seiner Flucht aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft: Seine Marschkolonne wurde in einer Stadt und dem darin herrschenden Chaos der Truppenbewegungen von einer zweiten Kolonne gekreuzt, die Bewacher verloren den Überblick und Ligeti konnte davonlaufen. «Die Tatsache, dass ich hier sitze», hat der Komponist einmal in einem Interview erklärt, «ist das Ergebnis einer Lotterie. Ich war hundert Male nahe dran, getötet zu werden, irgendwie ist es dann doch nicht passiert.»

Wem das Leben solche Lehren erteilt, kann den Tod nicht mehr ernst nehmen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Sensenmann Nekrotzar in Le Grand Macabre eine durch und durch absurde Figur ist, dass der grelle Totentanz, den die Oper in Szene setzt, auch eine grosse Nähe zum Kasperle-Theater aufweist und zum mitternächtlichen Gongschlag der Apokalypse am Ende des dritten Bildes lediglich ein Kuckucksruf und ein Entenquaken zu vernehmen sind.

Natürlich steckt in Le Grand Macabre auch die Satire auf die politischen Grossmäuler des 20. Jahrhunderts, die so viel Verderben über die Menschheit gebracht haben. Ligeti hatte persönliche Erfahrungen mit beiden totalitären Systemen, dem Wahnsinn des Faschismus und dem Aberwitz des stalinistischen Kommunismus, den er den «surreal existierenden Sozialismus» nannte. Das hat ihn geprägt. Ideologien waren ihm zuwider. Ligeti – der 2006 im Alter von 83 Jahren starb – war kein Weltanschauungskünstler, sein Komponieren kam ganz unbeethovenianisch ohne die grossen Botschaften aus. Jede Form von Menschheitsbeglückungsdrang geht seiner Musik ab. Das hat ihn vom Zeitgeist der siebziger Jahre, an deren Ende Le Grand Macabre 1978 uraufgeführt wurde, markant abgegrenzt. Ein Lieblingskomponist der 68er-Generation war der ungarische Dissident nicht. Während in den Werken des italienischen KPI-Mitglieds Luigi Nono die linken Utopien glühten und ein Hans Werner Henze für das kommunistische Kuba schwärmte, schrieb Ligeti eine böse Farce wider die Sinnhaftigkeit des Politischen und ging in seiner lustvoll mit tradierten Formen spielenden Musik auch deutlich auf Distanz zu den ästhetischen Dogmen der musikalischen Nachkriegsavantgarde. Polemisch gegen die allgegenwärtigen «Anti-Opern»-Komponisten seiner Zeit gerichtet, nannte er Le Grand Macabre eine «Anti-Anti-Oper».

Als der amerikanische Regisseur Peter Sellars 1997 eine von Ligeti revidierte Fassung der Oper bei den Salzburger Festspielen als völlig humorfreies Schreckensbild einer atomaren Katastrophe in Szene setzte, die Breughelländer in ABC-Schutzanzügen über die Bühne schickte und Nekrotzar als Höllenfürst des nuklearen Weltuntergangs präsentierte, empörte sich Ligeti anschliessend darüber sehr. Sellars habe aus seinem Werk ein Propagandastück gegen Atomkraftwerke und nukleares Wettrüsten gemacht, es richte sich aber allgemein gegen falsche Propheten. Ligetis Welttheater braucht keine aktualisierende Konkretion. Das gilt erst recht für die Gegenwart unserer Tage, in der das übertrieben Lächerliche seiner Politsatire von der Wirklichkeit längst eingeholt ist. Die Potenzprahlereien des amerikanischen Präsidenten Trump jedenfalls stehen denen des Popanz Nekrotzar kaum nach. Der Neue-MusikExperte Ulrich Dibelius hat Ligetis Strategie in einem Essayband über den Komponisten so beschrieben: In Le Grand Macabre rücke er die konkreten Weltverhältnisse, die ihn beunruhigen, von sich ab, mache sich kraft seiner Begabung, das Sinnwidrige zu verlachen, zum eher unbeteiligten Zuschauer und das, was er sehe, zum Theater.

Nicht nur seiner Oper kommt Ligetis Leidenschaft für alles Sinnwidrige und surreal Verzeichnete zum Ausdruck. Das listige Spiel mit Wahrnehmungstäuschungen zieht sich durch sein ganzes Schaffen. Ligeti liebt das Labyrinthische und Paradoxe, die Gleichzeitigkeit verschiedener Tempi und polymetrische Verzahnungen, die illusionäre Motiv und Rhythmusraster hervorbringen. Schon als Kind spielte er in der Augenarztpraxis seiner Mutter am liebsten mit den Apparaturen, mit denen sich optische Täuschungen erzeugen liessen. Er war fasziniert von der Chaosforschung und den sich unendlich verästelnden Computerbildern der fraktalen Geometrie, von der organischen Chemie wie von der höheren Mathematik. Dieses Forscherinteresse ist bei ihm verbunden mit einer unbändigen Lust am Spielerischen und einer grenzenlosen kindlichen Fantasie, die er sich sein ganzes Leben lang bewahrt hat. Als Ligeti fünf Jahre alt war, begann er sich ein Fantasieland namens «Kylviria» auszudenken. Er zeichnete Landkarten, entwarf Topographien, rankte mythologische Geschichten um seine Welt und erfand sogar eine eigene Sprache. Auch von diesem obsessiven Eintauchen in imaginäre Welten und dem Spass, eine komplette Welt zu erfinden, handelt die Oper Le Grand Macabre.

Beim ersten Blick auf die Partitur kann es leicht passieren, dass man nur die Grobheiten des Stücks wahrnimmt, die mitunter sehr derbe Sprache oder die cartoonhaft simplifizierten Charaktere der Figuren. Aber beim genaueren Hinhören bemerkt man schnell, dass in diesen vermeintlich holzschnittartigen Totentanz das ganze Raffinement des Ligetischen Komponieren eingegangen ist – im geisterhaften Aufrufen der Opernidiome von Monteverdi über Rossini bis Strawinsky, im Jonglieren mit traditionellen Formversatzstücken und in der Art und Weise, wie dennoch alles stilistisch durchdrungen ist von radikaler Modernität.

Ein gutes Beispiel dafür ist die grosse Leere, das pure Nichts, das Ligeti in einem grossartigen instrumentalen Zwischenspiel am Ende des dritten Bildes genau in dem Augenblick in Töne gefasst hat, in dem die Apokalypse eigentlich losbrechen müsste. Mit clusterartig stehenden Akkorden schafft er eine Art Bewusstseinsschleuse, durch die die Figuren wie das Publikum geführt werden. Piet vom Fass wähnt sich danach im Himmel und merkt erst an seinem Durst, dass er doch noch lebt und der Weltuntergang gar nicht stattgefunden hat. Als Zuschauer freuen wir uns mit Piet: Der Spass geht weiter. Und das jugendliche Paar Amando und Amanda, das sich im ersten Bild zum Liebemachen zurückzieht und sich am Ende immer noch miteinander vergnügt, singt: «Was kümmert uns der Untergang, so lang wir spüren Lust und Drang.»

Aber das Nichts, das uns Ligetis Musik hat hören lassen, den kurzen Blick in den bodenlosen Abgrund, den sie uns gewährt hat, bleibt nicht ohne Wirkung. Der Tod ist in Le Grand Macabre zwar nur ein Prahlhans. Aber an die Endlichkeit unseres Daseins gemahnt er uns doch. Die Mortalitätsrate der Gattung Mensch liegt eben leider bei hundert Prozent.

Essay von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 65, Januar 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hinter dem Vorhang von «Le Grand Macabre»

Tito Ceccherini steht am Pult der Philharmonia Zürich

Meine Rolle

Nekrotzar in György Ligetis Le Grand Macabre ist eine grossartige Figur. Wenn er zum ersten Mal auf der Bühne erscheint, steht in der Regieanweisung: «Er ist sehr gross und hager; er soll grösser sein als ein Mensch. Ist er der Tod oder nur ein Scharlatan?» Diese Frage bleibt bis zum Ende des Stücks offen. Kann er die Welt untergehen lassen, oder ist er nur ein Verrückter, der sich aufspielt? Vielleicht ist er nur so eine Art verkorkste Wiedergeburt des Todes. Er ist Nichts und Alles. Er ist irgendetwas. Und das ist genau mein Ding. Ich liebe es, solche Charaktere auf die Bühne zu bringen.

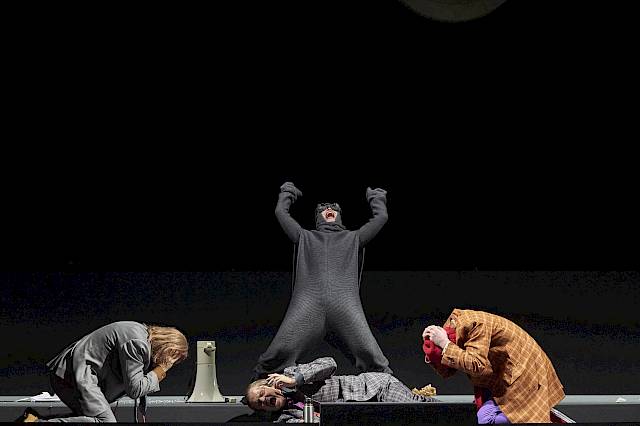

In unserer Produktion kommt Nekrotzar auf die Welt, indem er aus einem sehr merkwürdigen Ei schlüpft. Wie das genau aussehen wird, kann ich leider noch nicht genau sagen, denn die Proben haben gerade erst begonnen. Es passieren aber an dauernd verrückte Sachen mit und um diesen Nekrotzar. Er hat zum Beispiel eine spektakuläre Sexszene mit Mescalina, der unbefriedigten Frau des Hofastronomen Astradamors, denn er ist «gut bestückt», wie es im Text heisst. Wie ein Vampir beisst er ihr dabei in den Hals und tötet sie. Was aber auch nicht wirklich stimmt, denn später steht Mescalina wieder auf und lebt weiter. Nekrotzar veranstaltet eine bedrohliche Weltuntergangs-Show, und am Ende schrumpft er wieder und verschwindet einfach.

Um diese Rolle zu spielen, braucht man viel Sinn für Humor und die totale Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Du kannst am Anfang mal einen falschen Ton singen, den Text vergessen und an der verkehrten Stelle einsetzen, aber du musst dich in so eine Figur reinschmeissen mit allem, was du hast und kannst, dann entwickelt sich dieser Charakter, und das Spiel gewinnt nach und nach an Stabilität. Ausserdem darf man sich selbst nicht so ernst nehmen. Was Ligeti komponiert hat, ist rhythmisch knifflig. Die Nekrotzar-Partie reicht vom hohen Falsett hinab bis in die tiefsten Baritonlagen, und es gibt sehr schnelle Wechsel zwischen der extrem hohen und der extrem tiefen Lage. Aber es ist alles machbar. Ich habe schon schwerere Partien gesungen – allerdings auch schon leichtere.

Ich bin ja gerne in den ausgefallenen Bereichen des Opernrepertoires und der Gegenwartsmusik unterwegs. Das letzte Stück, das ich im Bereich der zeitgenössischen Oper gesungen habe, war die Uraufführung von György Kurtágs Oper Fin de partie an der Mailänder Scala in diesem Herbst. Kurtágs Art zu komponieren ist sehr kristallin, Ligeti im Vergleich dazu viel spritziger. Le Grand Macabre lebt von der Sprache, der Aktion und dem Theatralischen. Hier dreht sich alles um Energie, Diktion, Witz und groteske Dramatik.

Es gibt viele Sänger-Kollegen, die wollen immer nur Guglielmo, den Figaro-Grafen, Alberich und all diese Sachen singen und machen damit eine fantastische Karriere. Aber mir reicht das nicht. Mein Programm muss farbiger und abwechslungsreicher sein. Ich bin immer auf der Suche nach den extremen Gefühlen und neuen Herausforderungen – und in der zeitgenössischen Musik finde ich die. Eine Partie muss mich elektrisieren, damit ich Spass an ihr habe. Der Nekrotzar bietet das.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 65, Januar 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hinter dem Vorhang von «Le Grand Macabre»

Leigh Melrose singt Nekrotzar

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Poetische Bodenbewegungen

Ein Blick hinter die Kulissen und in die Welt der Bühnentechnik von «Le Grand Macabre». Der technische Direktor am Opernhaus Zürich, Sebastian Bogatu, gibt Auskunft über kontrolliertes Wippen, herausfordernde Programmierungen und eine technische Genialität, die niemand so richtig mitbekommt.

Es kommt selten vor, dass wir ein technisch äusserst raffiniertes und komplexes Bühnenbild auf die Bühne stellen, und es dann niemand so richtig mitbekommt. So geschah es bei Le Grand Macabre: Da tüftelten wir monatelang an einem hochkomplexen Bewegungsapparat und mussten unserer Regisseurin Tatjana Gürbaca szenische Proben wegnehmen und Nachtschichten einlegen, um diesen Apparat in den Griff zu bekommen. Wir überwanden mannigfaltige Hindernisse und brachten am Ende technisch fehlerfreie Vorstellungen auf die Bühne. Und dann? Den Zeppelin hatten alle gesehen, doch kein Satz war zu lesen oder zu hören über die fantastischen, lautlosen und poetischen Bewegungen des Bodens. Vielleicht verlor der eine Kritiker oder die andere Kritikerin ein Wort darüber, doch die Genialität der Technik blieb den meisten verborgen. Deswegen muss ich diese nun hier ans Licht bringen.

Das Bühnenbild dieser Produktion besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand, einem hängenden Zeppelin und einem Boden, der wiederum aus vier Plattformen besteht, die hintereinander liegen und von den Seitenwänden begrenzt werden. Die Plattformen sind 10 m breit und 2 m tief und an die vierte und hinterste Plattform grenzt die Rückwand. Diese vier Plattformen fahren ganz zu Beginn der Inszenierung auf unterschiedliche Höhen und stellen eine grosse Treppe dar. Plötzlich bewegen sie sich nahezu unmerklich wieder in eine Ebene oder verschwinden nach unten und erzeugen ein bodenloses Loch. Doch damit nicht genug: Plötzlich fangen diese Plattformen an, sich zur Seite zu neigen – mal nach links, mal nach rechts – wie riesige Wippen, die das Weltgefüge der Protagonisten auf der Bühne ins Wanken bringen.

Tatsächlich haben wir diese Plattformen wie Wippen gebaut: Jede Plattform hat einen Schwenkpunkt, um den sie kippen kann und an einem Ende einen Hebeantrieb, der dieses Ende anheben oder absenken kann – fertig ist die kontrollierte Wippe. Natürlich können wir diese Hebeantriebe einzeln mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten steuern.

Um die Plattform als Ganzes anzuheben oder abzusenken, haben wir diese auf unsere fest eingebauten Podien gestellt. So können wir durch das Hoch und Runterfahren der Podien die Höhe des Bodens kontrollieren und durch das gleichzeitige Wippen die Neigung der Plattform nach links und rechts. Komplex ist nun noch, dass man beim Absenken der Podien und beim Wippen nicht unter den Seitenwänden hindurchschauen können sollte. Deswegen haben wir die Seitenwände auf die Podien gestellt, damit sie sich immer mit hoch und runter bewegen. Die Wippen hingegen stehen innerhalb der Wände, so dass sie sich frei bewegen können. Das hört sich vielleicht noch recht einfach an, doch die Programmierung der Podien und Wippen war zeitaufwändig und herausfordernd, da alle Stellungen voneinander abhängen und jede Änderung einen Rattenschwanz an Folgeänderungen mit sich zieht. Wir mussten also sehr sorgfältig programmieren, denn es waren ja immer Personen auf den Wippen, die wir weder zerquetschen noch abstürzen lassen wollen. Ein Zahlendreher beim Ändern der unzähligen Werte hätte genau dazu führen können. Am Ende funktionierte tatsächlich alles so reibungslos, dass unser Publikum fast gar nichts davon mitbekommen hat. Das macht mich dann schon nachdenklich…

Text von Sebastian Bogatu.

Illustration von Anita Allemann.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 66, Februar 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Le Grand Macabre

Synopsis

Le Grand Macabre

Erstes Bild

Breughelland. Ein Tag wie jeder andere. Piet vom Fass denkt über die Welt und sein Dasein nach. Die jungen Liebenden Amanda und Amando entdecken gegenseitig ihre erotischen Reize und ziehen sich in ein Grab zurück, um sich ungestört ihrer Lust hinzugeben. Plötzlich erscheint der Grosse Macabre Nekrotzar und kündigt den Bewohnern von Breughelland den Untergang der Welt an. Piet vom Fass bittet den Fremden um Gnade, wird aber von ihm zum Knecht gemacht und muss ihm von nun an dienen.

Zweites Bild

Mescalina, die Ehefrau des Hofastronomen Astradamors, ist voll von Sehnsüchten und unerfüllten sexuellen Wünschen. Da ihr Mann ihre Wünsche nicht befriedigen kann, drangsaliert sie ihn.

Das aufreibende Treiben endet abrupt, als der Wecker klingelt: Mescalina schickt Astradamors an seine Arbeit zurück. Er soll die Sterne beobachten. Sie schläft ein und träumt, dass die Göttin Venus ihr einen Mann schickt, der potenter ist als ihr Gatte. Venus erscheint und verspricht ihr die Erfüllung ihres Wunsches. Nekrotzar präsentiert sich als der ersehnte Mann und beschert Mescalina «die geile Nacht», von der sie geträumt hat. Vampirhaft beisst er ihr in den Hals, sie stirbt. Anschliessend ergeht er sich erneut in grosssprecherischen Ankündigungen, die Welt untergehen zu lassen. Astradamors ist froh, endlich Witwer zu sein.

Drittes Bild

In Breughelland wird Politik gemacht: Der Weisse und der Schwarze Minister liefern sich ein Schimpfduell. Den schwächlichen Fürsten Gogo demütigen sie und drohen immer wieder mit ihrer Demission, während der Fürst seine Minister zur Versöhnung im Interesse der Nation auffordert. Zum Reiten, Strammstehen, Reden memorieren und Dekrete unterzeichnen nötigen die Minister den Fürsten. Die Machtspiele werden vom Auftauchen Gepopos, dem Chef der Geheimpolizei, unterbrochen. Gepopo meldet das Nahen eines tödlichen Kometen, einer Katastrophe, eines Makabren, eines Aufstandes. Tumultartig meldet sich tatsächlich das Volk zu Wort. Die Menschenmenge verlangt nach ihrem Fürsten und bejubelt ihn ekstatisch, als er erscheint, um sie zu beruhigen. Alarmsirenen versetzen Fürst Gogo in Panik.

Nekrotzar hält nun pompös Einzug und verkündet mit apokalyptischen Prophezeiungen zum dritten Mal das Ende der Welt, das er über die Menschheit bringen will. Piet vom Fass und Astradamors erfinden eine List und überreden Nekrotzar zu einem letzten gemeinsamen Saufgelage vor dem Weltuntergang. Sturzbetrunken erinnert sich Nekrotzar kurz vor Mitternacht daran, dass er ja gekommen war, um um 12 Uhr die Welt untergehen zu lassen. Im allerletzten Augenblick verkündet er: «Im Namen des Allmächtigen zerschmettere ich jetzt die Welt!»

Viertes Bild

Piet und Astradamors glauben sich tot und im Himmel. Fürst Gogo wiederum fürchtet, der letzte Überlebende und nun ganz alleine auf der Welt zu sein. Drei Rüpel – Ruffiak, Schobiak und Schabernack – kommen, um die verlassene Welt zu plündern. Nekrotzar erwacht verkatert und muss feststellen, dass der Weltuntergang offenbar nicht stattgefunden hat. Auch die von den Toten auferstandene Mescalina ist wieder da, stürzt sich auf Nekrotzar und erkennt in ihm ihren ersten Mann. Gogo befiehlt den Rüpeln, Mescalina zu ergreifen. Als auch die Minister wieder auftauchen und sich für unschuldig an allem erklären, entbrennt ein allgemeiner Streit, an dessen Ende alle tot umfallen – und gleich wieder aufstehen, weil Piet feststellt, dass er durstig ist, also lebt und alle anderen auch. Nekrotzar erkennt, dass er keine Macht mehr hat. Er schrumpft und verschwindet. Amando und Amanda kommen erschöpft und glücklich aus ihrem Grab hervor. Sie haben während des Liebemachens vom vermeintlichen Weltuntergang nichts mitbekommen. Breughelland existiert weiterhin und die Menschen singen: «Fürchtet den Tod nicht, gute Leut! Irgendwann kommt er, doch nicht heut’. Lebt wohl solang in Heiterkeit.»