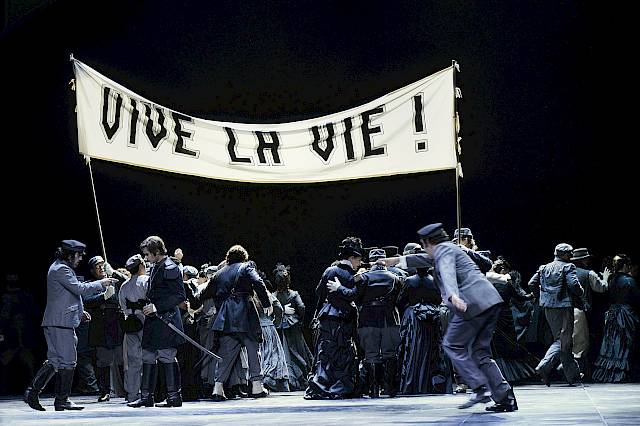

Faust

Oper in fünf Akten von Charles Gounod (1818-1893)

Libretto von Jules Barbier und Michel Carré

In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 3 Std. 10 Min. inkl. Pause nach dem 3. Akt nach ca. 1 Std. 45 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Gut zu wissen

Gespräch

Herr Gloger, wie sind Sie zum Opernregisseur gewor den? An der Wiege wurde Ihnen das ja nicht gesungen…

An der Wiege sicher nicht, aber tatsächlich verhält es sich so, dass ich über den Umweg der Musik zur Schauspielregie gekommen bin. Für mich war eigentlich schon immer Musik in allen Formen, vor allem auch klassische Musik, eine hochspannende Sache. Während meiner Schulzeit bin ich bei einer freien Theatergruppe eingestiegen und habe dort für die Bühnenmusik gesorgt, also Sachen komponiert und auch selbst gespielt. Irgendwann fanden die Leute, dass ich so viele szenische Vorschläge mache und mich so viel in die Regie einmische, dass ich das doch mal selbst probieren sollte. Das habe ich gemacht und fand die Arbeit des Regisseurs sofort faszinierend. Ich habe mich dann in die Welt des Sprechtheaters gestürzt, aber auch mit freieren Formen der theatralischen Darstellung befasst. Studiert habe ich zunächst am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft Giessen bei Heiner Goebbels und dann, weil mich auch die Auseinandersetzung mit traditionelleren Formen reizte, an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach dem Studienabschluss lag es nahe, dass ich erst einmal vier Jahre ausschliesslich als Schauspielregisseur gearbeitet habe, bis mir dann die Intendantin des Augsburger Theaters eine Operninszenierung anbot. Ich hatte in Augsburg schon einige Schauspielinszenierungen gemacht, und wir hatten auch über meine Liebe zur Musik gesprochen, und das hat sie wohl angeregt, mir dieses Angebot zu machen. So inszenierte ich dort Le nozze di Figaro, was ein grosses und aufregendes Erlebnis war.

Und dann rief auch schon Katharina Wagner aus Bayreuth an?

Nicht sofort, aber es ging wirklich ziemlich schnell, dass ich Verträge für Alcina an der Semperoper, Idomeneo an der Oper Frankfurt und eben den Fliegenden Holländer in Bayreuth hatte. Das war ein guter Start, weil ich auf diese Weise nicht nur in kurzer Zeit Erfahrungen mit sehr verschiedenen Komponisten und Opernformen, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Opernhäusern sammeln konnte. Und irgendwann bot mir Andreas Homoki an, hier in Zürich Gounods Faust zu inszenieren, und ich habe natürlich sofort zugegriffen.

Warum? Was hat Sie an diesem Angebot so gereizt?

Natürlich zunächst einmal die Arbeitsmöglichkeit an so einem bedeutenden Opernhaus mit seinen fantastischen Bedingungen. Dann natürlich die Chance, die Arbeit in der Oper kontinuierlich fortzusetzen. Aber am wichtigsten ist für mich immer das Stück, das man mir anbietet, egal ob ich ein Schauspiel oder eine Oper inszeniere. Wenn das Angebot kommt, nehme ich mir den Text oder die Partitur vor und schaue nach, ob ich da etwas finde, das mich interessiert. Da bin ich zunächst ganz offen und ohne Vorurteile. Wenn mir jemand vorschlagen würde, das Telefonbuch auf die Bühne zu bringen, würde ich auch erst einmal schauen, was es hergeben könnte, und es machen, wenn sich herausstellte, dass da Möglichkeiten für spannendes Theater vorhanden sind. So war das auch damals beim Figaro. Mich hat die Geschichte und die Art, wie sie erzählt wurde, fasziniert, und ich wusste bald, dass ich das machen will. Und beim Faust ging es mir ebenso. Das ist natürlich ein ganz anderes Stück, aber es erzählt eine grosse Geschichte, und zwar auf eine Weise und mit einer durch die Musik vermittelten Kraft, die einen sofort in den Bann zieht. Und wenn das alles zusammenkommt, muss man zuschlagen.

Unterscheidet sich aus Ihrer Sicht die Arbeit des Regisseurs in der Oper von derjenigen im Schauspiel?

Ja, ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Berufe, die ich da ausübe. Schauspieler und Sänger stellen an den Regisseur ganz verschiedene Anforderungen, was mit der Spezifik ihrer Tätigkeit zu tun hat. Während die meisten Schauspieler sich beschweren, wenn man ihnen zu viel vorgibt, wollen Sänger sehr konkret wissen, was sie tun sollen, um davon ausgehend dann ihren eigenen Weg zur Figur zu finden. Was mir bei der Arbeit mit Sängern immer sehr gefällt, ist die grosse Präzision, mit der sie die Vorgänge auf der Grundlage der Musik und in genauer zeitlicher Abstimmung mit ihr spielen und immer wieder zuverlässig reproduzieren können.

Für diese präzise Koordination der szenischen Vorgänge mit den musikalischen Abläufen ist die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten sehr wichtig. Wie kommen Sie mit Patrick Lange zurecht?

Das ist in der Tat ein heikler Punkt für viele Opernproduktionen. Aber nicht bei dieser. Die Arbeit mit Patrick Lange ist schon deshalb ganz wunderbar, weil er buchstäblich bei jeder Probe dabei ist, sodass wir in jedem Moment die szenische und die musikalische Interpretation abstimmen und justieren können. Hinzu kommt, dass Patrick Lange nicht nur ein wunderbarer Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Theatermann ist. Er will als Operndirigent nicht einfach nur schöne Musik machen, sondern mit seinem Dirigat seinen Beitrag zu einem gelungenen Theaterereignis leisten. Deshalb besprechen wir immer wieder gewisse musikalische Details, etwa harmonische Übergänge oder dynamische Kontraste, um herauszufinden, durch welchen szenischen Vorgang diese Effekte ausgelöst und begründet werden. Wir sind uns beide einig, dass Oper nicht einfach Schauspiel plus Musik ist, sondern dass sich beide Ebenen – Szene und Musik – so durchdringen müssen, dass sie gemeinsam die Geschichte erzählen und letztlich nicht mehr voneinander zu trennen sind.

Wäre es Ihnen als Schauspielregisseur nicht lieber gewesen, Goethes statt Gounods Faust zu inszenieren?

Nein, ganz und gar nicht. Goethes Schauspiel hätte ich ja nicht an diesem wunderbaren Haus inszenieren können. – Aber im Ernst: Der Faust ist ein grandioser Text, den ich unbedingt irgendwann einmal inszenieren möchte, aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Goethes Stück hat in seiner Komplexität und philosophischen Tiefe etwas Einschüchterndes, während mich die Direktheit und Griffigkeit, mit der Gounod die Geschichte erzählt, sehr anzieht und inspiriert. Das ist ein ungeheuer kraftvolles Stück, das die Figuren bis an die existenziellen Grenzen auslotet und dabei heftige Gefühlseruptionen und erschütternde Konfliktsituationen nicht scheut. Theaterleute lieben so etwas. Als ich es zum ersten Mal hörte, war ich von der starken Emotionalität gleichzeitig angezogen und unangenehm berührt. Manches kam mir doch recht vordergründig, auch wenig glaubwürdig vor. Aber beim näheren Hinsehen bemerkte ich, dass das Stück dieses Aufgesetzte und Schwelgerische zum Thema macht, also die Äusserung der Emotionen selbst auf ihre Substanz und Tiefe befragt. Das heisst, dass eigentlich jede Situation einen doppelten Boden hat und in sich gebrochen ist. Das auf die Bühne zu bringen und sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe, die mich sehr reizt.

Aber hat das noch viel mit Goethe zu tun?

Gounods Stück hat mit dem von Goethe die Umrisse der Handlung gemeinsam und hier und da kommen im Text auch Goethe-Verse vor, aber es ist eine ganz eigenständige Oper. Der Vergleich mit der Vorlage führt zu nichts, viel besser ist es, sich mit dem zu befassen, was Gounod gemacht hat, und es als das zu nehmen, was es ist. Gounod hat nämlich eine Geschichte vertont, die von der ursprünglichen entscheidend abweicht. Man sieht das schon an der Titelgestalt. Das ist kein Wissenschaftler, der mit Hilfe des Teufels die höchsten Gipfel der Welterkenntnis erstürmen will. Gounods Faust will nicht mehr wissen, sondern mehr erleben. Er will den vollen Lebensgenuss, den er bisher nicht gefunden hat. «Ich will Jugend, Genuss, junge Frauen», singt er, wenn der Teufel ihn nach seinen Wünschen fragt. Und so bricht er in die Welt auf und sucht nach dem, was er für den Lebensgenuss hält. Gounod erzählt also die tragische Geschichte von einem, der glaubt, dass im zügellosen Genuss der Sinn und die Freude des Lebens zu finden seien. Beim Versuch, das zu erlangen, scheitert er und reisst mehrere Menschen mit sich in den Abgrund. Durch diese Veränderung der Perspektive auf die Titelgestalt ist es Gounod gelungen, ein Werk zu schaffen, das ein erstaunlich präzises Porträt seiner eigenen Zeit bietet und heute ebenso aktuell ist wie um 1860.

Inwiefern ein Porträt seiner Zeit? Spielt die Geschichte nicht im Mittelalter? Und was ist Ihrer Meinung nach daran für uns heute – im Zürich des Jahres 2013 – noch relevant?

Gounods Stück entsteht während der Zeit des Zweiten Kaiserreichs. Das ist eine Zeit des sich rasant entwickelnden Kapitalismus in Frankreich. Das ist ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung, bei dem Geld, das Bankenwesen, Aktienspekulationen plötzlich eine wesentliche Rolle spielen, wo aber auch pure Lebenslust, Rausch, Prostitution usw. um sich greifen. Die Zeit ist von einem Gefühl des «Was kostet die Welt?» geprägt, aber auch von der ständigen Angst vor dem Absturz. Es ist ein orgiastischer Tanz auf dem Vulkan. Frankreich sieht sich als führende Kulturnation nicht nur der westlichen Welt. Ausdruck dafür sind die Weltausstellung, der Eiffelturm, aber natürlich in erster Linie und mit der grössten Ausstrahlung in die Welt die Varietés und Amüsierbetriebe, zu denen in gewissem Sinne auch die Oper gehörte. Gegen diesen allgemeinen Hang zum grenzenlosen Amüsement versuchte die katholische Kirche ihre restriktive Moralauffassung zu behaupten, um sich vor dem Untergang zu retten. Die Folge ist eine allgemeine Bigotterie: Abends geht man ins Bordell, morgens mit frommem Augenaufschlag in die Kirche. Diese Welt ist es, die Faust, den wir uns als einen wohlsituierten Familienvater denken, der alles erreicht hat, was das normale bürgerliche Leben bieten kann, unwiderstehlich anzieht. Und diese Welt, wie sie das Stück vor uns ausbreitet, hat verblüffen de Ähnlichkeiten mit unserer Zeit, mit ihrem Drang zum Konsum und ihrer Übersexualisierung.

Wird die Inszenierung diese Analogie zu unserer Zeit auch optisch betonen?

Wir haben uns entschlossen, das Stück in Gounods Zeit spielen zu lassen. Eine Übertragung in unsere Gegenwart verbietet sich meiner Ansicht nach, weil es zu viele Handlungsmotive gibt, die heute kaum mehr glaubhaft zu machen sind. Dazu gehört zum Beispiel Marguerites offensichtliche Unwissenheit über die sie umgebende Welt ebenso wie die Tatsache, dass sie von allen Leuten geächtet wird, weil sie ein uneheliches Kind erwartet. Die Übertragung der Vorgangsstrukturen auf unsere eigene Lebensumwelt ist etwas, was man den Zuschauern durchaus zutrauen kann und soll. Ich finde es auch interessant und aufschlussreich, wie viele Parallelen es zwischen den beiden scheinbar so verschiedenen Gesellschaften gibt. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht und in der Oper nicht vergisst, was er draussen gesehen hat, wird sich, da bin ich überzeugt, in vielen Situationen wieder finden. Und er wird nicht einfach eine fotografisch genaue Nachbildung seiner Lebenssituation finden, sondern eine verfremdete Darstellung, die das scheinbar Alltägliche «zur Kenntlichkeit verändert«, wie es Brecht ausgedrückt hat, und damit auf unterhaltsame und bewegende Weise Erkenntnisse ermöglicht, die das Leben verändern können. Und das ist, glaube ich, wenn auch nicht die einzige, aber doch eine sehr wichtige Aufgabe des Theaters.

Das Gespräch führte Werner Hintze.

Foto von Heinrich Völkel.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 13, November 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Pressestimmen

«Ein wunderbarerer Opernabend, mit stimmiger Ästhetik und subtilem Tiefgang in Szene gesetzt, ohne aufgesetzt wirkende Opulenz und mit bemerkenswerter Musikalität stilsicher dargeboten.»

Oper aktuell vom 14. November 2013

Essay

Manche sagen, wir seien noch nie so frei gewesen wie heute, und es existiere vermutlich keine andere Gesellschaft, die es in puncto Freiheit mit der unseren aufnehmen könne. Es gibt vieles, was für diese Ansicht spricht. Zugleich beschleicht uns jedoch manchmal das Gefühl, wir würden von immer mehr Verboten und Verhaltensnormen eingekreist. Schauen wir uns ältere Filme an oder reisen in andere Länder, kann uns Neid ergreifen: Leben andere Gesellschaften nicht intensiver, sorgloser und ungezügelter als wir in unserer wohltemperierten Sicherheitszone? Es gibt einen seltsamen Widerspruch: Einerseits sind wir stolz auf unseren Individualismus und Liberalismus. Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung gelten als höchste Tugenden. Andererseits gibt es eine unübersehbare Tendenz zur Bevormundung des Einzelnen und zu sozialpädagogischem Moralisieren.

Wir geben uns zwar gerne als hedonistische Genussmenschen. Medien und Werbung suggerieren uns permanent, dass wir selber blöd sind, wenn wir uns nicht alles, was Spass macht, schnappen, und zwar sofort. Heutzutage haben wir kein schlechtes Gewissen, wenn wir unseren Gelüsten nachgeben, sondern wenn wir ihnen nicht nachgeben. Die Angst ist gross etwas im Leben zu verpassen, das alle anderen schon genossen haben. Zugleich erscheinen jedoch Tabak, Alkohol und andere Drogen zunehmend nur noch in einem gesundheitsschädlichen oder psychopathologischen Kontext. Kürzlich wurde ein 75-Jähriger durch ein Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf nach 40 Jahren aus seiner Wohnung geworfen. Sein Vergehen: Er hatte in den eigenen vier Wänden geraucht. Da hatten die Mieter in Premnitz noch Glück. Weil sie sich auf dem Balkon regelmässig ein paar Zigaretten gönnten, beschwerten sich die Nachbarn. Der Richter befand, von einer Belästigung könne man erst ab 20 Zigaretten pro Tag sprechen. Man ahnt es schon: Spätestens in ein paar Jahren ist auch in Premnitz fertig lustig. In Australien ist man schon einen Schritt weiter: Dort wurde entschieden, dass Kinder nicht mal mehr Kerzen auf dem Geburtstagskuchen ausblasen dürfen. Wegen der Keime, die so verbreitet werden. Ist es trotz allem irgendwann irgendwo mal möglich, zu einer Zigarette zu greifen, kommen wir nicht am Anblick von zerstörten Lungen, Fixerspritzen, toten Föten und der Mahnung «Rauchen tötet» auf der Packung herum.

Essen galt einst als Privatsache. Tempi passati. Fleisch und Fisch zu essen gilt vielen bereits per se als mörderisch, selbstmörderisch oder beides zugleich. Im Rahmen der generellen Problematisierung des Essens wurde in Dänemark nun eine Fettsteuer eingeführt. 16 Kronen, also etwa 2,60 Franken pro Kilo, um genau zu sein. Es handelt sich dabei natürlich um eine pädagogische Massnahme: Die Dänen sollen weniger böses Fett essen. Die Konsumenten reagierten allerdings vorerst ungesund: Es kam zu gigantischen Hamsterkäufen. Und die Produzenten sprechen von einem bürokratischen Albtraum. Denn sie müssen nicht nur das Fett in den jeweiligen Lebensmitteln bestimmen, sondern auch beispielsweise das bei der Zubereitung benutzte Frittier öl. Das Lustige ist, dass selbst die Fachleute nicht ernstlich davon ausgehen, dass eine solche Strafmassnahme das Ernährungsverhalten ändert. «Wenn die Leute einen Kuchen kaufen wollen, dann kaufen sie ihn», lautet der Tenor.

Egal, Ungarn zieht nach und hat eine Spezialsteuer nicht nur für Fett, sondern auch gleich noch für Zucker und Salz eingeführt. In Schottland können übergewichtige Kinder den Eltern entzogen werden. In der Schweiz ist man noch nicht ganz so weit. Aber auch hier riskieren Kinder und ihre Eltern scharfe Zurechtweisungen von der Schule, wenn die Kleinen ein Gipfeli, Süssmost oder Grosis Quittenschnitten im Znünitäschli verstecken. Jeder weiss schliesslich, dass Weissbrot und Zucker schädlich sind. Auf dem Zürichsee wurde kürzlich ein Vater in Handschellen gelegt, weil er trotz Essverbot seinem Sohn einen Apfelschnitz in den Mund steckte.

Da hat man Lust, die Flucht zu ergreifen. Aber Achtung! Fliegen und Autofahren sind unökologisch; wer zwei Mal zu schnell gefahren ist, wird als Raser, ja potentieller Mörder gebrandmarkt und mit horrenden Bussen bestraft. Reisen und Tourismus sind strenggenommen sowieso unmoralisch: Sie zerstören fremde Kulturen.

Was noch? Partys, laute Musik und sogar Kinder werden zunehmend unter der Kategorie «Lärmemission», Ruhestörung und Erregung öffentlichen Ärgernisses wahrgenommen. Ist ein Kind in der Schule besonders lebhaft, wird es zwar nicht mehr mit der Rute gezüchtigt, aber in die psychologische Abklärung geschickt und mit Ritalin abgefüllt. Wer im Garten oder auf dem Balkon grillt, ist eine Zumutung, wer in der Tram laut telefoniert ein Egoist. Und und und. Diese Mimosenmentalität führt dazu, dass wir, wie der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sagt, Rahm heute vorzugsweise ohne Fett, Cola ohne Kalorien, Bier ohne Alkohol, Kaffee ohne Koffein und Sex ohne realen Körper serviert bekommen. Bei der Sexualität wird der Widerspruch besonders deutlich. Einerseits sind wir einer permanenten medialen Reizüberflutung ausgesetzt. Andererseits hat «reale» Sexualität rasch den Ruch von Belästigung, Missbrauch oder Ausbeutung. Auf Seitensprünge reagiert man – insbesondere in den USA – geradezu hysterisch. Der Golfstar Tiger Woods musste sich reumütig und öffentlichkeitswirksam in eine Klinik begeben, um seine «Sexsucht» zu behandeln. Dies scheint die zeitgenössische Version von Beichte, Pranger und Selbstkasteiung zu sein. Die Dämonisierung der Prostitution ist schon so weit gediehen, dass in Schweden ein Freier das Gefängnis riskiert; in Frankreich macht sich eine Frau, die in einem Minirock und mit Kondomen in der Handtasche an einer Bushaltestelle steht, potenziell strafbar. In den USA führen der Belästigungsfuror und die sogenannte «Verhandlungsmoral» soweit, dass sich manche Colleges einen eigenen Verhaltenskodex auferlegt haben. Bei Zärtlichkeiten soll man sein Gegenüber bei jedem Schritt um Erlaubnis fragen: «Ist es okay für dich, wenn ich dich nun auf den Hals küsse? Darf ich dir nun an den Po fassen? Versprichst du mir, mich nicht zu verklagen?»

Gibt es eigentlich noch harmlose Vergnügungen? Vielleicht Zeichentrickfilme? Falsch! Kürzlich wurde in einer Zeitung «SpongeBob» problematisiert. Amerikanische Forscher fanden heraus, dass bereits ein neunminütiger Konsum der beliebten Zeichentrickserie Kinder dumm, unruhig und aggressiv mache. Vierjährige schauten sich Schwammkopf ein paar Minuten an und konnten dann angeblich bereits nicht mehr richtig lernen. Natürlich sollte man Kleinkinder nicht stundenlang vor den Fernseher setzen, aber bei solchen «Studien» sind es die Erwachsenen, die für dumm verkauft werden. Alles, alles muss heute problematisiert werden. Problematisiert! Man müsste mal das Wort «problematisieren» problematisieren.

Wir befinden uns in einem krankmachenden Double Bind, das heisst, wir sehen uns zwei Anforderungen gegenüber, die sich eigentlich ausschliessen: «Geniesse mehr, tu es, hol es dir, überschreite jede Grenze, mach, was du schon immer machen wolltest, sei du selbst, akzeptiere keine Einschränkungen!» versus «Tue nichts, was dir oder irgendjemandem Schaden zufügen könnte, achte darauf, deine Reinheit durch nichts beschmutzen zu lassen, stirb am besten dereinst kerngesund!». Würden wir in einem totalitären, repressiven Regime leben, wäre der Fall immerhin klar. Dann könnte man sich heimlich treffen und den Aufstand proben. Hier hingegen ist der Fall komplizierter: Erstens leben wir in einer Demokratie, und die umsichgreifende gouvernantenhafte Hysterie wird weitherum akzeptiert. Oft ist es die Bevölkerung selbst, die immer noch mehr Repression fordert und grimmig darüber wacht, dass sich auch jeder duckt. Und zweitens wiegen wir uns entgegen der immer engmaschigeren Kontrolle in der Illusion einer einzigartigen Freiheit. Aber vielleicht ist gerade dies das Raffinierte am «Zivilisationsprozess» und an der zunehmenden Disziplinierung: Sie geht einher mit einer Unbewusstmachung. Entgegen der wachsenden Repression glauben die Leute, es sei noch nie so zügellos zu und her gegangen wie heute, es sei dringend nötig, wieder mal ein bisschen aufzuräumen und die Wüstlinge – auch in ihrem eigenen Interesse! – an die Kandare zu nehmen.

So arbeiten wir an unserer eigenen Infantilisierung und merken es nicht einmal. Es ist fünf vor Zwölf; höchste Zeit, die Sau rauszulassen – bevor sie stirbt.

Text von David Signer.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 13, November 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Faust

Synopsis

Faust

Faust ist verzweifelt: Er hat alles im Leben erreicht und fürchtet dennoch, das Leben verpasst zu haben.

Er will noch einmal ganz von vorn anfangen und ruft dafür den Teufel zu Hilfe. Der bietet ihm einen Vertrag an: Auf dieser Welt wird er Fausts Diener sein, im Jenseits dann sein Herr. Faust unterschreibt und bricht in sein neues Leben auf.

Während eines Festes spricht er eine junge Frau an: Marguerite, die ihn kurz abfertigt. Ihre Schönheit und Naivität versetzen Faust in Begeisterung. Der Teufel hält einen Rivalen fern: Siébel, den er mit der Prophezeiung erschreckt, dass alle Blumen, die er berührt, verwelken werden.

Siébel will Marguerite einen Strauss ins Zimmer bringen, aber der verwelkt in seiner Hand. Er erkennt, wer der seltsame Mann auf dem Fest war und beschliesst, Marguerite zu warnen.

Mit Hilfe des Teufels hat Faust den Weg in Marguerites Wohnung gefunden. Während der Teufel ein Geschenk für Fausts Geliebte beschafft, taucht dieser enthusiastisch in ihre Lebenswelt, deren Armut ihm den wahren Reichtum zu bergen scheint.

Marguerite kommt von dem Gedanken an den gutaussehenden und vermutlich reichen jungen Mann nicht los, der sie so unverhofft angesprochen hat. Sie entdeckt das teuflische Geschenk, das Faust ihr hinterlassen hat, legt den glänzenden Schmuck an und geniesst ihre scheinbare Verwandlung in eine reiche Frau.

Die Nachbarin Marthe will Marguerite wegen des überraschenden Reichtums zur Rede stellen, da trifft die Nachricht vom Tod ihres Mannes ein. Die Überraschung währt nur kurz, schon bald findet die frischgebackene Witwe Gefallen an dem attraktiven Boten. Damit Faust und Marguerite sich näher kommen können, lässt sich der Teufel auf den Flirt mit der reifen Dame ein. Siébel unternimmt mehrere Versuche, Marguerite von seinen Erlebnissen zu erzählen, kommt aber nicht zum Ziel.

Faust und Marguerite gestehen sich ihre Liebe. Nach langem ängstlichen Zögern gibt sie seinem Drängen schliesslich nach. Der Teufel triumphiert.

Marguerite erwartet ein Kind von Faust. Der hat sie verlassen. In der Stadt ist sie geächtet, auch Siébel kann ihr nun nicht mehr helfen.

Soldaten kehren aus dem Krieg zurück. Unter ihnen ist Valentin, Marguerites Bruder.

Marguerite sucht Schutz und Trost im Gotteshaus, aber nur der Teufel antwortet ihrem Gebet mit der Androhung ewiger Höllenqualen.

Das schlechte Gewissen treibt Faust zu Marguerites Haus. Der Teufel reizt Valentin zum Duell mit dem Mann, der seine Schwester geschändet hat, und führt den Kampf so, dass Faust zum Mörder wird.

Marguerite hat ihr Kind getötet und erwartet im Gefängnis ihre Hinrichtung. Faust will sie mit Hilfe des Teufels befreien, doch sie verweigert sich ihm und geht in den Tod.