Bühne frei für die Stars im Schatten

Kreative Tüftler, erfinderische Schafferinnen und stille Chrampfer: Rund 650 Menschen arbeiten hinter den Kulissen des Zürcher Opernhauses. Für die grosse Jahresreportage der Schweizer Familie sind die Redaktorin Angela Lembo und der Fotograf Paolo Dutto vier Wochen lang im Opernhaus Zürich abgetaucht und haben die Entstehung der Produktion «Anna Bolena» begleitet. Hier lesen Sie, was die beiden in dieser Zeit alles entdeckt haben und von wem sie sich begeistern liessen.

Erschienen in der Schweizer Familie 51/52/2021 und im Tagesanzeiger, Text Angela Lembo, Fotos Paolo Dutto

Die Techniker sind leise am Werk (l.), während Sopranistin Diana Damrau auf der Bühne eine Arie schmettert (r.).

Im grossen Kronleuchter an der Saaldecke brennt kein Licht. Die goldenen Barockengel an den Logen sind in Dunkelheit gehüllt. Wie das Premierenpublikum. Es hat in Anzug und Abendkleid darin Platz genommen. Das Scheinwerferlicht geht an. Der Vorhang hebt sich, und die Gäste tauchen ein in die Oper «Anna Bolena» von Gaetano Donizetti, die an diesem Abend im Zürcher Opernhaus Premiere feiert. Gebannt folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Geschehnissen auf der Bühne vor der riesigen marmorierten Kulissenwand. Mit voluminösem Vibrato schickt König Heinrich VIII. von England seine Ehefrau Anna in den Tod.

Mit Wischmopps über den Boden

Die Gäste sind verzaubert von den Stimmen, die perfekt harmonieren. Und versunken in die Opernwelt, die im Bühnenlicht für sie geschaffen wurde. Ihre Augen sehen nur, was sie sehen sollen. Ihre Ohren hören nur, was sie hören müssen. Was sich hinter der marmorierten Kulissenwand abspielt, entzieht sich ihren Sinnen.

Dort, hinter dem Scheinwerferlicht, agieren in aller Stille schwarz gekleidete Frauen und Männer. So schnell und leise wie möglich lassen sie den künstlichen Schutt- und Ascheberg aus der letzten Szene in einer Luke verschwinden und polieren mit Wischmopps den Boden. Als im Vordergrund der Gesang verklingt, sich die marmorierte Wand hebt und das Scheinwerferlicht auch den hinteren Teil der Bühne wieder beleuchtet, sind die Schattenmenschen verschwunden.

Hunderte von Handgriffen

Rund 650 Leute arbeiten hinter den Kulissen des Zürcher Opernhauses. Das Rampenlicht ist nicht ihre Welt. Lieber zupfen sie am dunklen Bühnenrand angesehenen Sopranistinnen das Kleid zurecht oder pudern weit gereisten Tenören die Nase. Schieben hinter dem Vorhang schwere Wände und bringen Möbel und Requisiten in Position. Oder verstecken sich in der Soufflierbox und flüstern den Sängerinnen und Sängern Text ein.

Die meisten Mitarbeitenden der Oper wirken im Hintergrund. Alle sind sie Meisterinnen und Meister ihres Fachs – kreative Tüftler, erfinderische Schafferinnen und stille Chrampfer. Ohne sie wäre die Oper bloss eine leere, dunkle Bühne. Mit Herzblut, Kopf und Muskelkraft setzen sie die Sängerinnen und Sänger ins rechte Licht, schneidern ihnen edle Roben und bauen eine magische Welt, in welche die Stars das Publikum einen Abend lang entführen können. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben sie unsichtbar. Doch für die Oper sind sie unverzichtbar. Denn sie tragen massgeblich zum Erfolg des Hauses bei.

Und der ist bemerkenswert. Mit 17 Neuproduktionen und über 300 Aufführungen jährlich gehört die Zürcher Oper zu den produktivsten Häusern Europas. 2014 wurde sie an den International Opera Awards zur «Opera Company of the Year» und fünf Jahre später zum «Besten Opernhaus» der internationalen Opernbranche gekürt. Nach Zürich kommt, wer in der Szene Rang und Namen hat.

«Das Theaterblut, das uns allen im Leib steckt, ist in Zürich besonders gut spürbar.»

Diana Damrau, Sopranistin

Barocke Üppigkeit: Logen und Ränge im Opernhaus.

Enthusiastisch und talentiert

Wie die Stars des heutigen Abends. Die deutsche Anna-Bolena-Darstellerin Diana Damrau, 50, ihr italienischer Bühnenpartner Luca Pisaroni, 46, sowie der US-Regisseur David Alden, 72, gastieren für gewöhnlich an grossen internationalen Häusern wie der Metropolitan Opera in New York, der Mailänder Scala oder dem Royal Opera House in London. Das kleine und familiäre Zürcher Opernhaus hat für sie aber nicht weniger Reiz. «Das Theaterblut, das uns allen im Leib steckt, ist hier besonders gut spürbar», sagt Diana Damrau. «In diesem kleinen Haus begegnet man sich auf den Fluren und in der Kantine, man kennt sich, vertraut einander und wächst zur Theaterfamilie.»

Auch Regisseur David Alden schätzt das Haus und

die aussergewöhnliche «joie de vivre», die Lebensfreude, die alle Räume durchweht. «Hinter den Kulissen arbeiten enthusiastische und talentierte Menschen, wahre Künstlerinnen und Künstler, die uns jeden Abend das Rampenlicht überlassen», sagt er. Den Applaus hätten sie allerdings genauso sehr verdient. «Denn wir – die Stars, Diven und Regisseure – wären nichts ohne die Menschen im Hintergrund.»

Menschen wie die Technikerinnen und Techniker, die soeben die Spuren der letzten Szene verwischt haben und nun am Bühnenrand auf ihren nächsten Einsatz warten. Bei dieser Oper haben sie es vor allem mit massiven Kulissenstücken zu tun, die den Zuschauer ins frühe 16. Jahrhundert zurückversetzen sollen.

Ein liebeskranker König

Das Historiendrama «Anna Bolena», das Gaetano Donizetti 1830 zu einem der führenden Komponisten des italienischen Musiktheaters machte, handelt von den Intrigen des liebeskranken Königs Heinrich VIII. von England. Nach drei Jahren Ehe ist er seiner Gemahlin Anna überdrüssig und wendet sich deren Hofdame Jane Seymour zu. Er will Anna loswerden, schmiedet einen hinterlistigen Plan und bringt Annas Jugendfreund Lord Percy an den Hof. Obwohl seine Frau sich nichts zuschulden kommen lässt, wirft er ihr Untreue mit dem ehemaligen Geliebten vor und bezichtigt sie des Verrats. Ein Gericht verurteilt Anna am Ende zum Tode.

«Den Applaus haben die Menschen hinter den Kulissen genauso sehr verdient.»

David Alden, Regisseur

Bei der ersten Bühnenprobe mit Kostüm bin ich immer gespannt. Bis dahin habe ich die Gewänder bloss in den Werkstätten und bei Anproben gesehen. Wie sie wirken – ob wir tatsächlich den richtigen Stoff, Schnitt und die passende Farbe gewählt haben –, zeigt sich erst auf der Bühne. Die Darstellenden stehen im Scheinwerferlicht, sind geschminkt, tragen Perücke und bewegen sich. Da kann es zum Beispiel sein, dass eine weisse Borte zu hell wirkt oder ein Stoff nicht so fällt, wie wir es uns vorgestellt haben. Manchmal müssen wir etwas ändern, einfärben oder bearbeiten. Oder der Regisseur entscheidet sich sogar, komplett auf ein Kostüm zu verzichten. Diese Entscheidungen sind Teil meines Jobs, denen ich mich füge. Ich bin ausgebildete Gewandmeisterin. Schnittmuster erstellen, zuschneiden, drapieren, anprobieren, mich mit der Schneiderei austauschen hat mir immer gefallen. Heute, als Produktionsleiterin, koordiniere ich alle Schritte von der Idee bis zum fertigen Kostüm. Dabei stehe ich in Kontakt mit dem Kostümbildner und allen Abteilungen der Kostümwerkstätten. Ich liebe diesen Austausch. Und die Premiere. Sie ist für alle Beteiligten auf und hinter der Bühne ein Höhepunkt. Höre ich am Ende den Applaus, freue ich mich, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen Teil dazu beigetragen habe.

Ideen nehmen Gestalt an

Die Inszenierung von Donizettis Oper wurde in Zürich von langer Hand und mit viel Aufwand geplant. Vor über einem Jahr hatten Regisseur David Alden und sein Ausstatter Gideon Davey in Zürich ihre Ideen für die Umsetzung präsentiert. Seither sind die Menschen in den verschiedenen Abteilungen an der Arbeit. Für die «Schweizer Familie» haben sie in den letzten Wochen ihre Türen geöffnet und Einblick gewährt in die Keller, Werkstätten und Ateliers sowie hinter die Bühne.

In der Kostümabteilung sind die Vorbereitungen vier Wochen vor der Premiere bereits in vollem Gang. Die Schneiderinnen und Schneider sind über ihre Stoffe gebeugt.

Hier ratscht eine Schere, dort rattert eine Nähmaschine. An einer Schneiderpuppe hängt bereits das fertige Kostüm, das der König im zweiten Akt tragen wird: schwarz, mit aufwendigen weissen Einnähern und goldenen Bordüren. Heike Uschner, 52, schliesst die kleinen Haken des Jacketts und streicht den Stoff glatt: «Sieht gut aus.»

Die Leiterin der Kostümproduktion für «Anna Bolena» ist zufrieden. Was vor einem Jahr bloss als vage Idee auf Skizzen und Referenzbildern existierte, nimmt allmählich Gestalt an. Bis es so weit war, hatte das Team viel Arbeit. Stoffe aussuchen, über geeigneten Schnittmustern brüten, Prototypen herstellen, die Sängerinnen und Sänger zur Anprobe bitten und die Modelle danach anpassen.

«Manchmal ist es nötig, dass wir mit Magneten, Klettverschlüssen und Tüll zum Stopfen ein wenig tricksen.»

Heike Uschner, Gewandmeisterin

Die Opernsuppe köchelt

Die Produktionsleiterin hat die Schneiderei verlassen, geht von Atelier zu Atelier und schaut, wo ihre Kolleginnen und Kollegen mit der Arbeit stehen. Der Weg von hier nach da und von da nach dort ist nicht weit. Die meisten Abteilungen des Opernhauses sind im «Fleischchäs» untergebracht. So wird in Zürich der wurstfarbige Gebäudekomplex liebevoll genannt, der im Kontrast steht zum pompösen, neubarocken Opernhaus, diesem aber angegliedert ist. Er ist wie ein kreativer Tiegel, in dem die Opernsuppe leise vor sich hin köchelt und die Zutaten miteinander verschmelzen. Fast immer dringt aus irgendeinem Proberaum eine Arie und umsäuselt das emsige Treiben. Vielleicht sind gerade die melodiösen Klänge in den Fluren so etwas wie die geheimnisvolle Ingredienz, welche die Menschen im Hintergrund ihre Arbeit so hingebungsvoll verrichten lässt.

Heike Uschner ist in der Hutmacherei angelangt, wo zwei Frauen an Schleiern, Diademen und Zylindern basteln. Wer an der Oper mit Kostümen arbeitet, kennt so manchen Kniff. Die Kleider und Kopfbedeckungen müssen nicht nur gut aussehen, sondern beim Kostümwechsel schnell aus- und anzuziehen sein. Bei künstlerischen Kapriolen auf der Bühne müssen sie dennoch gut sitzen. «Manchmal ist es nötig, dass wir mit Magneten, Klettverschlüssen und Tüll zum Stopfen ein wenig tricksen», sagt Heike Uschner.

Damit ist sie nicht allein. Auch in den Werkstätten, die zwei Strassen vom Opernhaus entfernt untergebracht sind, wird gerne getrickst. «Bei uns arbeiten die Experten für Lug und Betrug», sagt Jörg Zielinski, 57, als er die Türe öffnet. Sein Team ist für den Kulissenbau zuständig. «Wir sorgen dafür, dass die Dinge auf der Bühne täuschend echt aussehen.» In den Werkstätten arbeiten Schreinerinnen, Gipser, Malerinnen und Schlosser. In der einen Werkhalle riecht es nach Hobelspänen, in der nächsten nach Lösungsmitteln und in einer weiteren nach frisch geschweisstem Metall. Statt klassischer Musik wummert hier «Hot Stuff» von Popsängerin Donna Summer aus den Lautsprecherboxen.

Vor einer grossen Zielscheibe bleibt Werkstättenleiter Zielinski stehen. Im ersten Akt wird der König mit seiner Armbrust darauf schiessen. «Aber kaum ein Opernsänger trifft aus der Entfernung ins Schwarze», sagt der Daniel Düsentrieb der Oper und grinst. «Deshalb haben wir die Scheibe präpariert.» Sobald Heinrich zum Schuss ansetzt, wird auf Knopfdruck und im Bruchteil einer Sekunde von hinten ein Pfeil auf der Scheibe erscheinen. «Es ist das gleiche Prinzip wie bei Wilhelm Tell – auch dort spickt der Pfeil aus dem Apfel und nicht umgekehrt.»

Seit 25 Jahren komme ich jeden Morgen gern an meinen Arbeitsplatz. Jede Inszenierung bringt andere Herausforderungen. In den Werkstätten tüfteln wir so lange, bis die Dekorationen auf der Bühne täuschend echt aussehen. Die beste Technik im Theater ist jene, die der Zuschauer nicht bemerkt. Ein Highlight war das künstliche Schwein, das wir für Goethes «Faust» herstellen durften. Wir entwickelten aus einer Sau vom Metzger eine Negativ- und daraus eine Gipsform. An diesem Kunstschwein schliffen wir bis zur perfekten Form. Weil das Gipsschwein aber zu starr war, um real zu wirken, gossen wir daraus wieder eine Negativform. Diese füllten wir Schicht für Schicht mit Silikon. Es sah täuschend echt aus, als der Solist auf der Bühne dem Silikonschwein mit einem präparierten Messer den versteckten Reissverschluss am Bauch aufschlitzte und künstliche Eingeweide mit Theaterblut herausquollen. Andere Höhepunkte meiner Arbeit sind technisch anspruchsvolle Installationen, wie drei riesige Räder, die sich drehen mussten, während sich die Solistinnen und Solisten darin bewegten. Wenn am Ende alles funktioniert, erfüllt mich das mit Genugtuung und Freude. Einmal, in jungen Jahren, war ich an einer Probe so ergriffen, dass ich Tränen vergoss. Wegen der Musik, die ich liebe, und weil unsere Installation so perfekt damit harmonierte. Dass am Ende in den Presseberichten eher das Ensemble gelobt wird als das Bühnenbild, stört mich nicht. Ich sehe mich als Dienstleister der Kunst.

«Bei uns arbeiten die Experten für Lug und Betrug.»

Jörg Zielinski, Werkstättenleiter

Uralt wirkende Patina entsteht

In den Werkstätten laufen die Vorbereitungen für «Anna Bolena» seit Monaten auf Hochtouren. Viele Kulissenstücke wie der Thron, ein schwerer Kamin und ein überdimensionales Skelett als Sinnbild für den Tod sind längst fertig. Und doch ist noch einiges zu tun. Hier pinselt ein Künstler an einem klerikalen Gemälde, da vergoldet ein anderer die Lüster, die dereinst in den königlichen Gemächern hängen sollen. Und dort vollenden Zielinskis Leute mit Farbe, Tüchern und Pinseln die Elemente einer bühnengrossen, ellipsenförmigen und massiv wirkenden Eichenholzwand mit uralter Patina.

Konzentrierte Hektik

Ein paar Tage später steht diese Wand im Opernhaus. Die Solistinnen und Solisten proben erstmals ihre Szenen auf der grossen Bühne. Drei Wochen vor der Premiere herrscht eine konzentrierte Hektik. Regisseur David Alden sitzt auf einem Podest im Zuschauerraum, unterbricht immer wieder. Ein paar Techniker und Requisiteure kommen auf die Bühne. Hören zu. «Move the wall – die Wand verschieben», sagt der Regisseur. Die Techniker schieben. «Remark – neue Markierung. Danke.» Klebeband auf den Boden. Eine Notiz ins Buch der Inspizientin. Weitersingen. Stopp. Ein Bild höher hängen. Ein Akkubohrer surrt. Singen. Stopp. «Den Kamin anmachen, bitte.» Weiter. Stopp.

Während die Technikerinnen und Techniker alles in Position bringen, springt Arturo Gama, 57, auf die Bühne und macht einer Solistin vor, wie sie sich bewegen soll. Der Abendspielleiter kennt jede Stelle des Stücks, weiss, wann die Sängerinnen und Sänger auf die Bühne müssen, wo sie stehen, sich kreuzen, umarmen, anrempeln sollen. Die Details sind wichtig, denn nach der Premiere wird der Regisseur nicht mehr hier sein. Dann übernimmt Arturo Gama und sorgt dafür, dass alles weiterläuft wie geprobt.

Einspringen bei Ausfällen

Zu seinen Aufgaben gehört auch, zu reagieren, wenn eine Solistin oder ein Solist ausfällt. Dann lässt die Direktion einen Ersatz einreisen – manchmal von weit her –, und Arturo Gama macht diesen innert weniger Stunden intensiver Probe fit für den Auftritt. Ein anderes Szenario hatte sich einst beim «Barbier von Sevilla» ergeben. Der Solist, der sich den Fuss gebrochen hatte, sass singend im Orchestergraben, und Abendspielleiter Arturo Gama höchstpersönlich wirbelte im Kostüm über die Bühne und bewegte die Lippen. «Solche spontanen Einsätze sind die kleinen Highlights meiner Arbeit», sagt Arturo Gama.

«Spontane Einsätze sind die kleinen Highlights meiner Arbeit.»

Arturo Gama, Abendspielleiter

Maestra suggeritrice – eine komplizierte Berufsbezeichnung. Ich bevorzuge «Verkehrspolizei», denn genau das bin ich. Von meinem Soufflierkasten aus sorge ich für Ordnung auf der Bühne und dafür, dass alle wissen, wann sie was singen müssen. In jeder Vorstellung gibt es Momente, die nicht rundlaufen. Bemerkt das Publikum nichts davon, habe ich meine Arbeit gut gemacht. Den Super-GAU erlebte ich vor vielen Jahren bei einer Strauss-Oper. Der Solist hatte einen Totalaussetzer. Er wendete sich einfach ab und lief davon. Dummerweise hätte er an dieser Stelle aber ganze drei Seiten singen müssen. Das Orchester spielte weiter, und die Solistin schaute schockiert zu mir in die Box. Ohne den Gesang ihres Partners hatte sie keine Ahnung, wann ihr Einsatz kommen sollte. Ich überlegte nicht lange, fing an, den Part des Solisten zu singen – gerade laut genug, damit

mich die Solistin hörte. Im richtigen Moment nickte ich ihr zu, und sie setzte ein. Erst als alles geordnet weitergehen konnte, wummerte es heftig in meinem Herzen. Heute ist dies eine Geschichte, die ich gern erzähle und über die ich herzhaft lachen kann. In meine Jugend hatte ich selber damit geliebäugelt, Sängerin zu werden. Aber ich stehe nicht gern im Rampenlicht. Deshalb würde ich meinen Kasten um nichts in der Welt gegen die Bühne tauschen. Ich habe den besten Platz im Theater und höre den ganzen Tag wundervolle Musik.

Die Souffleurin hält Blickkontakt

Er ist zurück am Regietisch und macht sich Notizen. Ein paar Meter weiter sitzt Heike Behrens, 54, vor sich die Noten, in der Hand einen Stift, mit dem sie den Takt angibt. Die Souffleurin hält jeden Moment Blickkontakt zu den Darstellenden, gibt leise einzelne Textbrocken vor. Dann wird auch sie wieder unterbrochen. Techniker kommen herein. Requisiteure bringen Stühle, Bücher und Gläser. Gehen raus. Wände rücken. Positionen markieren. So geht es weiter, bis über dem Zürichsee längst die Sonne untergegangen ist.

Eine Woche später, am frühen Morgen, ist die Stadt noch im Dämmerschlaf. Kein Mensch ist auf dem Platz vor dem Opernhaus, und an der Haltestelle wartet nur ein Frühaufsteher mit Aktentasche und müdem Blick auf sein Tram. Ein paar Schritte weiter aber, hinter dem Bühneneingang der Oper, ist Bühnenmeister Roger Studer, 56, mit seinem Team schon lange auf den Beinen.

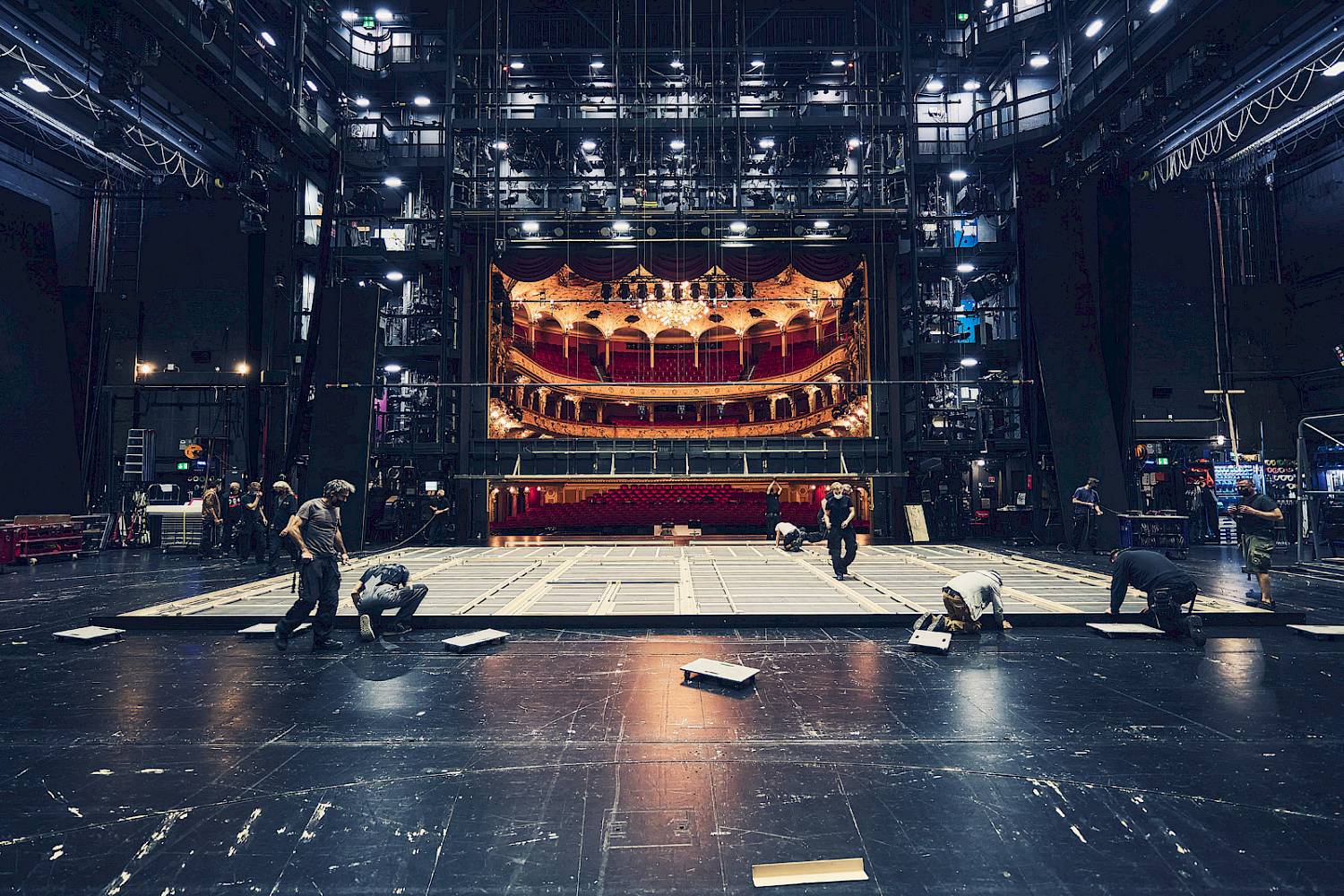

Zwei Wochen bleiben bis zur Premiere. Heute sind die Technikerinnen und Techniker an der Reihe, den Auf- und Abbau der Kulissenelemente zu proben, denn sobald die Oper läuft, muss jeder Handgriff sitzen. Nicht nur während der Vorstellung, wenn Luken rechtzeitig geöffnet, Spezialeffekte auf Knopfdruck ausgelöst und beim Umbau Elemente hinein- und herausgeschoben werden müssen. Auch danach ist Teamarbeit gefragt, denn jeden Abend wird eine andere Oper gespielt. Am Sonntag gibt es sogar zwei unterschiedliche Vorstellungen. Für die Techniker ist das ein echter Kraftakt: Am Morgen richten sie die Bühne für die erste Oper ein, am frühen Abend bauen sie sie wieder ab und richten sofort die Kulisse für die Abendvorstellung ein. «Da muss alles schnell gehen», sagt Roger Studer. «Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit der Kulisse auskennen.»

Genau das wird jetzt geübt. Die Männer und Frauen der Technik sind eingespielt. Auf dem Bühnenboden breiten sie die Elemente für die riesige Rückwand aus, verbinden sie mit wenigen Handgriffen. Ein Hammer schlägt auf Metall. Eine Bohrmaschine surrt. Eine Ratsche rätscht. «Chli lupfe», sagt einer. «Jetzt söttemer da no es paar Lüt ha», ruft ein anderer. Die Leute kommen. Lupfen gemeinsam. Bringen die riesige Wand zum Stehen.

Meine musikalische Leidenschaft ist eher der Rock. In der Oper war ich erst einmal – einer Kollegin zuliebe. Als ich sie ins Haus führte, war ich leicht überfordert und musste mich durchfragen. Ich fand mich im Zuschauerbereich kaum zurecht. Hinter der Bühne aber kenne ich jeden Winkel. Dort stelle ich mit meinen Jungs die Kulissen auf, baue sie während der Vorstellungen um und danach wieder ab. Ich sage immer «Jungs», obwohl das politisch nicht korrekt ist, weil auch ein paar Mädels dabei sind. Die nehmen es mir nicht übel, denn sie wissen, dass ich halt oldschool bin und sie auch gemeint sind. Ich bin gelernter Schreiner und kam 1993 als Aushilfe hierher, weil jemand in der Sommerpause den Boden flicken sollte. Nach kurzer Zeit hat es mir in der Theaterwelt derart den Ärmel reingenommen, dass aus einer Woche 28 Jahre wurden. Kein Tag ist wie der andere, ich arbeite gern unter Zeitdruck, und mir gefällt die Verantwortung. Ohne meine Bühnentechniker und mich geht nichts, denn ohne Kulisse gibt es keine Oper. Dass ich manchmal lange am Stück arbeite, stört mich nicht. Ich kann mich darauf einstellen und freue mich dafür umso mehr auf die freien Tage. Dann setze ich mich auf meine Harley und brettere mit meiner Freundin über den Asphalt.

Alle werden dünnhäutiger

Als aus der Kantine bereits der würzige Duft des Mittagessens heraufzieht, sind die Techniker noch nicht fertig. «Wir sind im Verzug», sagt Roger Studer. Weil einige Leute krank sind, ist sein Team heute kleiner, und alles dauert länger. «Ich kann es nicht ändern», sagt er und macht sich auf ein Donnerwetter der Künstlerinnen und Künstler gefasst, die am Nachmittag proben wollen. Je näher die Premiere rücke, desto dünnhäutiger seien alle. Nach bald 30 Jahren im Opernhaus kann Roger Studer gelassen damit umgehen. «Es gehört dazu, dass irgendjemand kurz vor der Premiere aus der Haut fährt», sagt er und lacht. «Kaum ist aber der Premierenvorhang gefallen, liegen wir uns alle wieder in den Armen.»

Vier Tage vor der Premiere liegt eine vorfreudige Nervosität in der Luft. Die Leute hinter der Bühne sprechen leise, nicken einander zu, ein Lächeln hier, eine helfende Hand da. Es ist die erste grosse Probe, bei der sich alles zusammenfügt: Orchester, Solistinnen und Solisten, Chor, Bühnentechnik, Kostüme, Licht. Und Maske.

«Es gehört dazu, dass irgendjemand kurz vor der Premiere aus der Haut fährt.»

Roger Studer, Bühnenmeister

Ein Gespür für Menschen

In der Herrenmaske liegt alles bereit für die Solisten. Pasten, Puder und Pinsel. Und in den Regalen überall Styroporköpfe mit Perücken. Alle eigenhändig angefertigt. Für jede Perücke haben die Maskenbildnerinnen und Maskenbildner während rund 40 Stunden Haar um Haar durch den Tüll gezogen und präpariert. «Solche Arbeiten haben fast schon etwas Meditatives», sagt Chefmaskenbildner Wolfgang Witt, 54.

Seine Leute sind Meisterinnen und Meister der Ver-

wandlung. Sie verjüngen ihre Sängerinnen und Sänger, lassen sie altern, modellieren aus Silikon tiefe Wunden und entstellte Gesichter. Und sie haben ein Gespür für Menschen. «Wir versuchen, auf unausgesprochene Wünsche einzugehen, und wissen, ob jemand vor dem Auftritt reden will oder eher Ruhe braucht.»

Wie Luca Pisaroni. Mit fünf Minuten Verspätung trifft der Solist in der Maske ein, sinkt sofort in den Stuhl. «Ich bin krank», sagt er. «Wirklich. Aber zum Glück nur die Nase, nicht die Stimme. Ich kann singen.» Er zückt das Handy, spielt schweigend eine Runde Solitär, während die Hände des Maskenbildners ihn Schritt für Schritt in König Heinrich VIII. verwandeln.

Wenig später ist drüben in der Oper alles vorbereitet. «Die Probe beginnt in drei Minuten», tönt es durch die Lautsprecher. Souffleurin Heike Behrens hat sich in ihren Soufflierkasten gezwängt. Der Thron ist für die erste Szene in der Bühnenmitte platziert. Eine Ankleiderin richtet das Sakko eines Statisten. Die Techniker stehen bereit für ihre Einsätze. Und Requisitenchef Toni Thoma, 61, vergleicht ein letztes Mal die bereitgelegten Gegenstände mit seiner Liste: «Ein Collier, ein gerahmtes Porträt, Blumen, die Falken – gut, wir sind bereit.»

Schon als 13-Jähriger wusste ich, dass ich Requisiteur werden will. Ich hatte damals einen Dokumentarfilm über diesen Job gesehen und war fasziniert von den vielen Sachen und Sächeli, die es in einem Requisitenlager gibt. Nach meinem Lehrabschluss als Tapezierer und Dekorateur habe ich mich am Opernhaus blind beworben. Ich liess mich nicht abwimmeln und kam im Wochenrhythmus wieder. Nach zwei Absagen haben sie mich beim dritten Versuch endlich genommen. Das war 1980, zur Zeit der Opernhauskrawalle. Als meine gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen draussen demonstrierten, trat ich meine Stelle an. Seither bin ich hier und habe es keinen Tag bereut. Mein Job kommt mir ein bisschen vor wie der des Kellners im Restaurant. Ich serviere den Bühnenbildnern, was sie bei mir bestellen. Früher musste ich oft tagelang herumtelefonieren, bis ich endlich fand, wonach ich gesucht hatte – eine Glaskugel in exakter Grösse etwa oder ein Bild aus einer bestimmten Epoche. Das Internet hat alles ein wenig vereinfacht. Mir gefällt, wie einzelne Stücke, die jemand anderes ausrangiert hat, wieder eine Bedeutung bekommen. Eine einfache Brieftasche etwa, eine Pfeife oder ein Tintenfass können in einer bestimmten Szene plötzlich zu einem zentralen Gegenstand werden. Das ist doch wunderbar.

«Wir wissen, ob jemand vor dem Auftritt reden will oder eher Ruhe braucht.»

Wolfgang Witt, Chefmaskenbildner

Anweisungen im Minutentakt

Als sich der Vorhang hebt und die Solistinnen im Scheinwerferlicht zum Gesang anheben, beginnt hinter der Kulisse im Dunkeln ein eigenes Spiel. Dirigiert wird es von Inspizientin Katharina Kühnel, 49, die von ihrem Pult aus im Minutentakt über Funk Anweisungen erteilt. «Lampen runter.» – «Und die Schiebe auf.» Dazwischen steht sie auf, geht zu Bühnenmeister Roger Studer, flüstert ihm etwas zu. Er nickt. Sie geht zurück zu ihrem Pult. Wippt im Takt. Singt mit – «bababababam». Spricht ins Mikro: «Mister Pisaroni please to the stage.» – «Rechte Seite, Technik für den Thron bereithalten.»

Drei Stunden später gehen die Lichter wieder an. Beim Inspizientenpult von Katharina Kühnel treffen sich Regie und Technik zur Lagebesprechung. «Wir müssen uns mehr Zeit lassen, wenn wir den Steg hineinschieben, sonst sind wir zu laut», sagt Roger Studer selbstkritisch. «Am Schluss weniger Konfetti», findet die Inspizientin. Und Regisseur Alden: «Ein Drittel genügt.» Im Grossen und Ganzen sind sich aber alle einig, dass die Probe gelungen ist.

Sitze ich an meinem Pult hinter der Bühne, entgeht meinen Augen und Ohren nichts. Jede Vorstellung hat eine eigene Geräuschkulisse. An den unterschiedlichen Arten des Surrens und Klapperns erkenne ich, ob diese Wand oder jene herunterfährt, ob ein Möbelstück auf die Bühne gerollt wird oder ob die Statistinnen und Statisten bereitstehen. Ich muss immer wissen, wo gerade was passiert, denn bei mir laufen die Fäden aller Abteilungen zusammen. Ich bin ihre Koordinationsstelle und gebe das Zeichen für alles, was rund um die Darstellenden auf der Bühne passiert. Ich rufe die Sängerinnen und Sänger rechtzeitig zu ihren Auftritten und gebe die Einsätze für alle technischen Aktionen. Ich habe Gesang studiert. Doch schon in der Ausbildung gefiel mir bei unseren Produktionen der Job der Kollegin am Inspizientenpult besser als das Singen. Nach dem Studium habe ich deshalb hinter die Kulissen gewechselt. Bis zur Premiere ist mein Notenbuch voller Notizen, damit im Notfall auch einmal eine Kollegin oder ein Kollege übernehmen könnte. So weit ist es aber glücklicherweise noch nicht gekommen. Ich sass zwar schon krank an meinem Pult und war deshalb froh um die Unterstützung eines Kollegen. Aber zu Hause geblieben bin ich in meinen 25 Berufsjahren nie. Ich liebe die Verantwortung und die wunderbare Musik, die ich jeden Abend höre.

Toi, toi, toi am Tag der Premiere

Vier Tage später sind alle bereit. Im Saal haben die Premierengäste in grosser Robe Platz genommen. Als im Regieraum der Lichttechniker die Saalbeleuchtung herunterfährt und das Orchester einsetzt, erreicht die Spannung hinter der Bühne ihren Höhepunkt. «In bocca al lupo», flüstern die Leute einander zu, und «toi, toi, toi».

Es geht los. Roger Studer tigert mit seinem Klemmbrett hin und her. Katharina Kühnel gibt mit geröteten Wangen ihre Einsätze. In der Luft hängt eine Mischung aus Schweiss, Parfüm und Puder. Als nach der ersten Szene Applaus aufbrandet, huscht vielen hinter der Bühne ein Lächeln über die Lippen.

Die Stars und die Schattenmenschen

Weitermachen. Kleider richten, Armbrüste und Falken aushändigen, Steg reinfahren, Boden wischen, Wand hochfahren. Weiter, immer weiter, bis nach drei Stunden der Vorhang fällt. Der Applaus ist laut, die Premiere ein grosser Erfolg. Der «Tages-Anzeiger» berichtet am nächsten Tag von einem «fulminanten Rollendebüt» der Solistin Diana Damrau mit «stupender Kontrolle über ihre Stimme und ebenso stupender Darstellung». Solist Luca Pisaroni sei «der zweite Grund, warum man diese Aufführung nicht verpassen sollte».

Von der Arbeit der Menschen im Hintergrund steht nichts. Das liegt in der Natur ihrer Arbeit. Sie bringen die Stars auf der Bühne zum Leuchten. Geht das Scheinwerferlicht an, sind die Schattenmenschen verschwunden. Hinter den Kulissen. Unsichtbar fürs Publikum. Und doch unentbehrlich für die Oper.

Intendant Andreas Homoki bedankt sich nach der Premiere bei Karine Deshayes, der zweiten Solistin.